Joseph Lister, el hombre que esterilizó la cirugía

Cuando el cirujano Joseph Lister murió a los 84 años el 10 de febrero de 1912, dejó tras de sí una drástica reducción de la mortalidad de los pacientes quirúrgicos por infecciones. Según las estadísticas recogidas por el propio Lister, la disminución pasó de casi el 50% de los operados a sólo el 15%. Aunque otros pioneros trabajaban entonces con las mismas ideas, y a pesar de que algunos expertos han cuestionado las cifras de Lister, no cabe duda de que el médico británico ha pasado a la historia como el padre de la cirugía antiséptica. Hoy en día, millones de personas le honran cada día sin saberlo enjuagándose la boca con un colutorio que lleva su nombre, aunque él no participó en su invención ni se benefició de él.

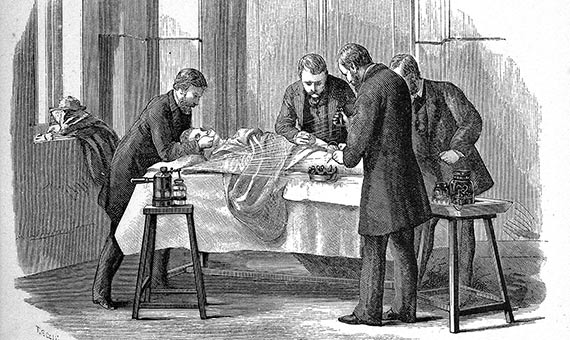

Entrar en un quirófano en 1865 era una apuesta a vida o muerte. La anestesia había dejado atrás la época de los gritos agónicos de los pacientes, pero la gangrena, la septicemia y otras infecciones postoperatorias acababan afectando a casi la mitad de los operados. El procedimiento habitual para alejar las infecciones era ventilar las salas del hospital para expulsar los miasmas, el «aire viciado» que los médicos de esta época creían que emitían las heridas y que contagiaban a otros pacientes.

Más allá de este hábito higiénico casi único, los cirujanos de la época rendían culto al «buen y viejo hedor quirúrgico», como refleja Lindsey Fitzharris en su reciente libro The Butchering Art: Joseph Lister’s Quest to Transform the Grisly World of Victorian Medicine (Scientific American/Farrar, Straus and Giroux, 2017). Los médicos llegaban al quirófano con su ropa de calle y, sin siquiera lavarse las manos, se ponían las batas quirúrgicas cubiertas de sangre seca y pus, como los galones militares de un uniforme del ejército.

Durante la operación, los cirujanos utilizaban los ojales de la bata para colgar los hilos de sutura y tenerlos así a mano. Los instrumentos, si los había, se limpiaban después de la operación, pero no antes. Si un bisturí se caía al suelo, lo recogían y continuaban. Si en algún momento era necesario utilizar las dos manos, agarraban el bisturí con los dientes. En las zonas rurales, no era raro que se terminara la operación aplicando una cataplasma caliente de estiércol de vaca en la herida. En las salas de recuperación, cuando las enfermeras hacían su ronda, la sonda que se utilizaba para drenar el pus de la herida infectada de un paciente podía aplicarse entonces a la lesión del paciente de la cama de al lado.

Siguiendo a Pasteur

Así, no era raro que incluso los propios cirujanos se resistieran a operar mientras no fuera absolutamente imprescindible. El problema de las infecciones era tan acuciante que se llegó a hablar de suprimir la cirugía en los hospitales. Pero a Lister no le convencía la teoría de los miasmas. Observó que la limpieza de la herida a veces conseguía contener la infección, lo que le llevó a sospechar que la raíz del problema no estaba en el aire, sino en la propia herida.

En 1864, mientras ejercía como profesor de cirugía en la Universidad de Glasgow, Lister descubrió el trabajo de un químico francés llamado Louis Pasteur. Cuando leyó en Recherches sur la putrefaction que la fermentación se debía a los gérmenes, microbios invisibles al ojo, intuyó que la misma causa podía explicar la infección de las heridas.

Siguiendo las ideas de Pasteur, Lister buscó una sustancia química con la que aniquilar los gérmenes. Tras varias pruebas llegó al ácido carbólico (ahora llamado fenol), un compuesto extraído de la creosota que entonces se utilizaba para evitar la putrefacción de las traviesas de los ferrocarriles y la madera de los barcos, y que también se aplicaba a las aguas residuales de las ciudades. En 1865, tras unos inicios dudosos, consiguió por primera vez curar sin infección la fractura abierta de la pierna de un niño atropellado por un coche.

Un protocolo para esterilizar

A partir de entonces, Lister trazó un protocolo para esterilizar el instrumental quirúrgico, las manos del cirujano, los apósitos y las heridas con soluciones de ácido carbólico, e incluso diseñó un pulverizador para difundir la sustancia en el aire del quirófano, lo que definitivamente no era agradable. Pero los resultados compensaron las molestias, y en 1867 Lister pudo publicar sus hallazgos y su método antiséptico en una serie de artículos en la revista The Lancet.

Sin embargo, la antisepsia de Lister no caló inmediatamente en la comunidad médica. Muchos médicos se burlaron de la idea de los gérmenes invisibles que flotaban en el aire, calificándola de charlatanería no científica. El editor de la revista Medical Record escribió: «Es probable que en el próximo siglo se nos ridiculice tanto por nuestra ciega creencia en el poder de los gérmenes invisibles, como a nuestros antepasados por su fe en la influencia de los espíritus, de ciertos planetas y similares, que inducen ciertas enfermedades».

Más de un siglo y medio después, sin embargo, los métodos y las sustancias han cambiado. Desde nuestra perspectiva actual, podría sorprendernos el generoso uso del corrosivo y tóxico fenol, que hoy se maneja en los laboratorios con especial cuidado. Pero de Lister, hoy tenemos su idea revolucionaria que trazó la línea entre la cirugía antigua y su encarnación moderna. Y tenemos Listerine.

Javier Yanes

@yanes68