Koko la gorila no era humana, pero nos enseñó mucho sobre nosotros mismos

La gorila Koko se ganó sus pronombres hace mucho, mucho tiempo. Es una de las grandes vanidades de la humanidad que retengamos los pronombres a la mayoría de los animales, o al menos retengamos los buenos. El homo sapiens obtiene la dignidad de un «él» o un «ella». A otras especies las engatusamos con un «eso». Hablamos de la mujer que caminaba por la calle y del perro que la acompañaba.

Nunca fue así con Koko, la célebre gorila de llanura occidental que murió plácidamente mientras dormía el 19 de junio, a la edad de 46 años, un poco más de los 30 o 40 que suele vivir su especie en la naturaleza. Desde que nació, el 4 de julio de 1971, las personas que conocieron a Koko y la cuidaron se aseguraron de que fuera una ella. Y cuando los demás hablábamos de ella en los años siguientes, la propia naturaleza de las cosas que decíamos exigía que le mostráramos el mismo respeto lingüístico. Era raro que a alguien se le ocurriera describir a Koko como «la gorila que entiende 2.000 palabras y puede firmar 1.000 de ellas». Esos logros exigen con justicia un quién.

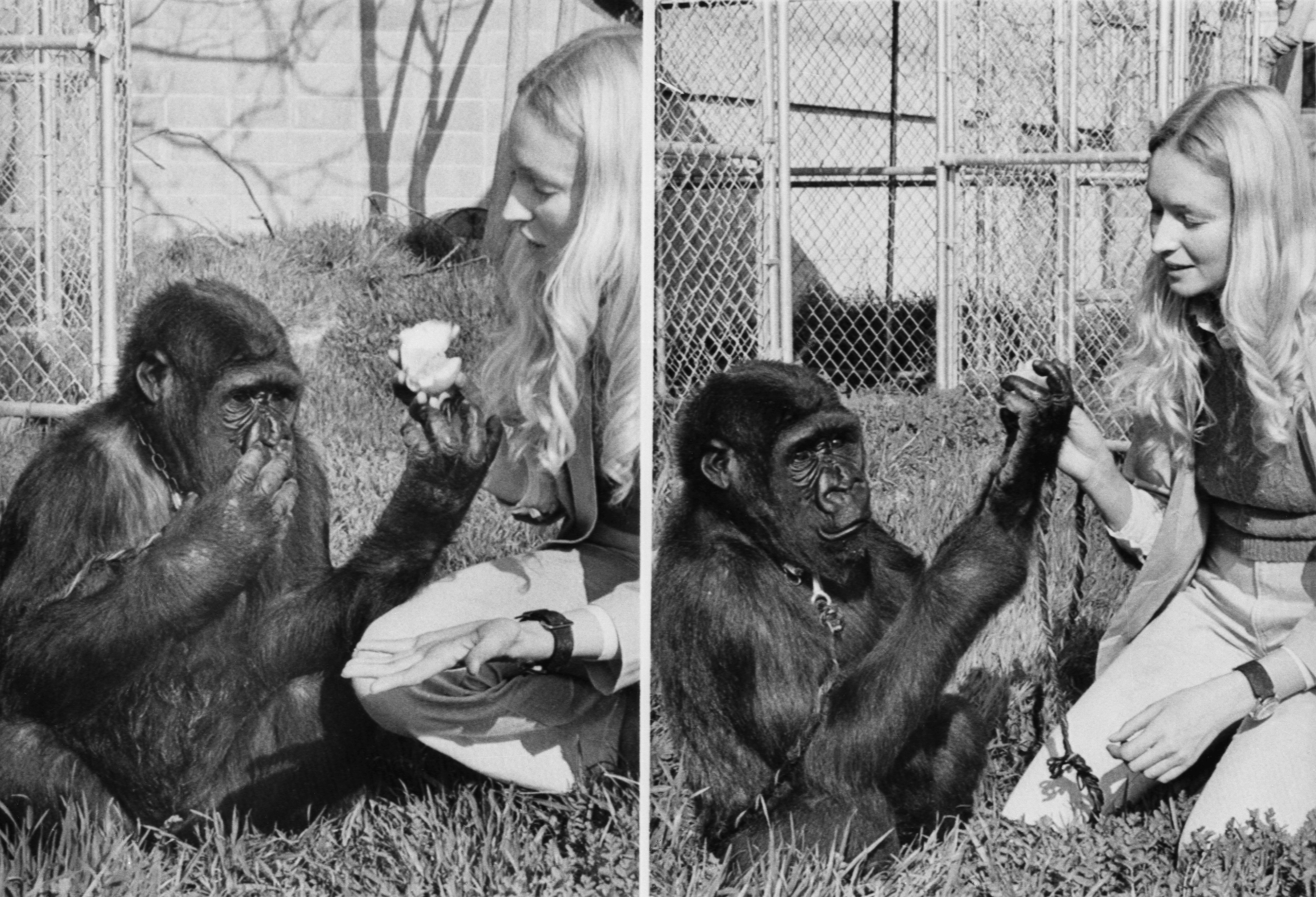

Koko llamó la atención de la mayoría de la gente por primera vez hace cuarenta años, cuando apareció en la portada de National Geographic, haciéndose una foto en un espejo, y nos enamoramos enseguida de su talento y de su encanto multiespecie. Cuando tenía un año, Koko empezó a trabajar con Francine «Penny» Patterson, entonces candidata al doctorado en psicología del desarrollo en la Universidad de Stanford, que hacía tiempo que creía que los animales eran más -y quizás un poco menos- que los humanos de lo que siempre habíamos creído.

A lo largo de milenios, los científicos y filósofos que no podían negar que los animales parecían tener emociones, pensamientos y vida interior, todavía podían trazar una línea clara entre ellos y nosotros gracias al lenguaje. Se necesitó una mente grande, compleja, incluso bendecida por Dios, para codificar acciones y objetos en sonidos y palabras que luego se convirtieron en un lenguaje funcional. Muéstrame un animal que pueda hablar y admitiré que tal vez seamos una especie más en un mundo lleno de ellas. Hasta entonces, las bestias no son más que bestias.

La apuesta de Patterson -la correcta- era que parte de lo que nos hacía tan especiales era simplemente que la evolución nos dotó del hardware del habla: cuerdas vocales, un paladar, una lengua y unos labios que podían producir una gama tan infinitamente variada de sonidos. Si los animales tuvieran algo así, también podrían expresarse. Y aunque no pudieran darnos a Beowulf, al menos podrían dar a conocer sus pensamientos y sentimientos. Así que Patterson trabajó con lo que Koko tenía -sus manos diestras y expresivas-, le enseñó el lenguaje de signos americano y con ello le abrió la puerta a una mente extraordinaria.

No era sólo que Koko conociera sus sustantivos -juguete y manzana y perro y galleta-. Sí que conocía cientos de ellos, pero para todos los animales los sustantivos son la fruta más fácil: objetos sólidos que pueden asociarse con etiquetas. Más impresionantes eran los verbos; más impresionante aún era el lenguaje del estado de ánimo y la emoción y las relaciones espaciales: más y triste y dentro y estúpido y por favor y deprisa y fuera. Y también estaba el mío, una idea primitiva tanto para los animales como para los humanos, que señalaba, como a menudo lo hace, la codicia o la agresión o la indiferencia hacia los demás, y que, sin embargo, era una idea que ningún animal había captado antes de forma abstracta.

Lo más notable -y lo más conmovedor- eran los pensamientos y las frases que construía Koko. «Tu llave ahí, mi galleta», le dijo por señas a Patterson, indicándole que abriera un armario y trajera una golosina. Ya era bastante impresionante por la claridad de su significado, pero también está el uso del imperativo «tú», silencioso e implícito en las frases humanas, expresado en las de Koko. Y está el «ahí», la designación de un punto en el espacio tridimensional.

En 1984, cuando el gatito de Koko, al que llamó «All Ball», fue atropellado por un coche y murió, se lamentó abiertamente. «Gato, llora, ten-lo siento, Koko-amor, desatención, visítame», firmó. Expresó su dolor más o menos de la misma manera que lo haríamos nosotros, y al parecer también lo experimentó exactamente igual.

Después de que Koko rompiera la barrera lingüística que creíamos que nos separaba de todas las demás especies, han aparecido más animales. Está Kanzi, el bonobo de 37 años que puede entender cientos de lexigramas que representan palabras y acciones, y puede construir frases señalando el símbolo correcto en una pantalla. Está Chaser, el border collie de 14 años, que conoce el nombre de 1.022 objetos y puede recuperarlos a la orden. Está Alex, el loro gris de 31 años, que murió en 2007 con un vocabulario de 150 palabras y la misma capacidad que Koko y Kanzi para ensamblarlas en pensamientos y frases.

Fue Alex, cuyo léxico era más pequeño que el de los otros animales expresivos, quien quizá nos emocionó -y asustó- más. No sólo conocía sus palabras, sino que podía pronunciarlas. Un loro que imita sin entender es un divertimento. Un loro que sabe lo que dice mientras lo dice es un agente inteligente con una mente que funciona.

Eso, por supuesto, es cierto hasta cierto punto de todos los animales -o al menos de todos los animales superiores. Si ya no podemos afirmar de forma plausible que el lenguaje nos eleva de forma única entre las bestias, al menos podemos decir que eleva a todos los animales que pueden aprenderlo bien sobre todos los animales que pueden aprenderlo menos bien, y sobre todos los animales que no pueden aprenderlo en absoluto. Puede que eso no haga más digna la vida de los animales que dominan el lenguaje, pero sí la enriquece. Según esa medida, Koko, en sus largos 46 años, vivió mucho y bien.

Escribe a Jeffrey Kluger en [email protected].