‘Las heridas nunca han cicatrizado’: vivir el terror de la partición

A principios de los 90, fui de Lahore a Delhi para asistir a una boda de la familia de unos amigos hindúes. En uno de sus muchos actos, me topé con un amigo de Lahore que también estaba de visita en la ciudad. Estábamos charlando en panyabí cuando nos dimos cuenta de que un hombre bien vestido y de mediana edad estaba al acecho, aparentemente espiando nuestra conversación. Al notar nuestra incomodidad, se disculpó.

«Cuando mencionaste Lahore, no pude apartarme», dijo. «Verá, somos hindúes, pero mi familia era lahori. Teníamos una casa en Model Town y fui al colegio Aitchison. Nos fuimos con la partición. Nunca he vuelto. Cuando mi mujer falleció, hace 17 años, pensé que, aunque no tenía hijos ni hermanos, me las arreglaría. Pero ahora siento la soledad progresiva de la vejez y lo que más pienso es en la felicidad de mi infancia. Tengo el anhelo de volver a Lahore. Quiero verla una vez antes de morir.»

En todos los lugares a los que fui en Delhi escuché historias similares, pero eso no es sorprendente. En el momento de la partición, Delhi recibió una enorme afluencia de refugiados hindúes y sijs procedentes del Punjab. Algunos se trasladaron a otras partes de la India, pero la mayoría se quedó y echó raíces. En los años 90, muchos de esos emigrantes ancianos seguían vivos; cada vez que me topaba con ellos y se enteraban de que era de Lahore, se agolpaban y me pedían que hablara en «auténtico punjabi lahori». Otros preguntaban por los lugares de la infancia que no habían visto en casi 50 años: Anarkali Bazaar, Shalimar Gardens, Mayo School of Arts, Model Town. «Nuestra casa estaba en Queen’s Road. Tenía una entrada semicircular y balcones negros de hierro forjado. ¿Sigue ahí?» «¿Las luciérnagas siguen bailando en el canal en las noches de verano?» «¿Vas alguna vez al hotel Faletti? ¿Y sus famosos cabarets?» Cuando le conté al difunto escritor e historiador Khushwant Singh -un wallah de Delhi que en su día fue un lahori- mis encuentros en Delhi, sonrió y dijo: «Deberías verlos en el cine. Cada vez que se menciona Lahore, todos rompen a llorar juntos».

Hace 70 años, el 14 de agosto de 1947, cuando 200 años de dominio británico llegaban a su fin, la India se dividió en dos estados independientes, Pakistán, de mayoría musulmana, y la India, de mayoría hindú. Fue uno de los nacimientos más dolorosos de la historia moderna. Más de 12 millones de personas se vieron desplazadas cuando los musulmanes del Punjab y Bengala huyeron a través de las fronteras trazadas a toda prisa hacia Pakistán y los hindúes y los sijs hicieron el camino inverso hacia la India. En la violencia sectaria que siguió, murieron 2 millones de personas, decenas de miles de mujeres fueron violadas y secuestradas, las casas fueron saqueadas y los pueblos incendiados.

Mi padre, que entonces estaba en el colegio Aitchison, un internado de élite, recuerda haber sido convocado por el director inglés a una asamblea extraordinaria en abril de 1947. El colegio solía terminar las vacaciones de verano en la primera semana de junio, pero el director anunció que, este año, el curso terminaría antes; de hecho, el colegio cerraría al día siguiente. «La partición se esperaba para 1948, pero la fecha se había adelantado y los disturbios ya habían estallado en partes de la provincia de la Frontera del Noroeste y en algunas zonas del Punjab», recuerda mi padre. «Como no podía garantizar nuestra seguridad, nuestro director había decidido enviarnos a casa». Mi padre se despidió temporalmente de sus numerosos amigos hindúes y sijs y se fue a Shergarh, su pueblo en el distrito de Okara, a 70 millas al suroeste de Lahore.

Por suerte, la línea que se trazó dos meses después, partiendo el Punjab en dos, asignó Shergarh a Pakistán. Mi padre musulmán tuvo la gran suerte de no tener que huir de su hogar ancestral. Sin embargo, siguieron tres meses de puro terror. «Nunca he conocido un periodo de mayor miedo e incertidumbre», dice. Shergarh estaba rodeada de pueblos sijs. Una vez que comenzaron las matanzas, los aldeanos se prepararon para un ataque diario. «Bandas salvajes de hombres merodeadores armados con hoces, hachas y espadas recorrían el campo abierto, matando y mutilando a cualquiera que encontraran de la fe contraria»

Sin embargo, el abuelo de mi padre había mantenido buenas relaciones con sus vecinos sijs e hindúes. Esta cercanía no era inusual en el Punjab anterior a la partición. «No había matrimonios mixtos entre las comunidades y tendíamos a no comer en las casas de los demás, pero éramos amigos íntimos», recuerda el hermano de mi madre, Syed Babar Ali, que ahora tiene 91 años.

Cuando mi padre volvió a la escuela en septiembre, era uno de los únicos 30 chicos de los 300 que habían salido en abril. El resto, hindúes y sijs, se habían ido. La escuela también había perdido a muchos de sus empleados. «Había más vacas en la lechería de la escuela que chicos en las aulas», recuerda. «Aitchison era un lugar embrujado».

Es cierto que la tensión política había aumentado inexorablemente en las dos décadas anteriores a la partición, ya que los líderes del Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana discutían sobre los términos del amargo divorcio. Pero lo repentino, la escala y la ferocidad de la violencia que estalló en 1947 fue todavía impactante. Como han señalado historiadores y escritores como Nisid Hajary y Saadat Hassan Manto, fue una época en la que se suspendieron las costumbres normales de la civilización y los vecinos se masacraron unos a otros sin pensarlo.

Las cifras hablan por sí solas, pero lo que aterroriza es la barbarie que se desató. Los trenes llenos de refugiados que cruzaban la frontera fueron detenidos y todos los hombres, mujeres y niños a bordo masacrados. Sólo el maquinista se salvó, para poder llevar su espeluznante carga a su destino. Las mujeres -algunas de tan solo 10 años- fueron capturadas y violadas, y los vientres de las mujeres embarazadas fueron abiertos. A los bebés los colgaban contra las paredes y les rompían la cabeza. Mi tía abuela, entonces una mujer casada que vivía en la ciudad amurallada de Lahore, me contó que había visto a un hombre cruzar una calle inquietantemente tranquila y llena de cadáveres. Estaba a medio camino cuando alguien le disparó. Recogiendo el cuerpo de un niño pequeño, lo utilizó como escudo protector mientras cruzaba corriendo. «No sé si ese hombre era musulmán o hindú», me dijo 30 años después. «La partición, como ha observado la historiadora pakistaní Ayesha Jalal, fue «el acontecimiento histórico central del siglo XX en el sur de Asia». Marcó a los que lo vivieron y agrió permanentemente las relaciones entre los dos países. «Es imposible entender las relaciones entre India y Pakistán sin remontarse a la partición», afirma Alex von Tunzelmann, historiador y autor de Indian Summer, una historia de la partición. «Las heridas nunca han cicatrizado»

Aquí, cinco personas comparten sus historias de cómo vivieron la partición.

Mazhar Malik, 86

Nací en el estado norteño de Jammu y Cachemira, el mayor de seis hijos. Somos musulmanes del Punjab, pero vivíamos en Jammu porque mi padre era director de educación allí. A diferencia de la ciudad vecina de Srinagar, que era predominantemente musulmana, Jammu era aproximadamente tres cuartas partes hindú y un importante centro del partido hindú de derechas, el Rashtriya Swayamsevak Sangh. Pero nuestro barrio en el sur era musulmán. Mis dos hermanas y yo íbamos a una escuela en el norte, a unos tres kilómetros de nuestra casa. En medio estaba la zona de la ciudad dominada por los hindúes. Los disturbios comunales eran frecuentes y cada vez que estallaba el desorden mi madre nos hacía faltar a la escuela durante un par de días. Si la situación empeoraba, se imponía el toque de queda y se llamaba a las tropas del Maharajá hasta que se restablecía el orden.

En mayo, los disturbios habían comenzado en algunos distritos del Punjab. También crecía el malestar en Jammu, pero, acostumbrados como estábamos a estos desórdenes, pensamos que era más de lo mismo. Srinagar estaba en paz, así que nos mudamos con una tía y un tío que vivían allí, planeando volver a casa tan pronto como las cosas se calmaran.

En la partición, había dudas sobre a qué país se uniría el estado de Jammu. Tenía mayoría musulmana, pero su gobernante, Hari Singh, era hindú. A mediados de agosto, el resto de la India ya se había dividido, pero nuestros destinos aún pendían de un hilo. A medida que avanzaba el mes, los refugiados hindúes y sijs llegaban cojeando a Srinagar, narrando historias del derramamiento de sangre del que habían escapado en el Punjab. No pasó mucho tiempo antes de que estallaran los disturbios en todo Jammu.

En septiembre, mis padres, junto con otras dos familias musulmanas, decidieron trasladarse temporalmente a Pakistán por seguridad. Un camión partió de Rawalpindi para recogernos. En la víspera de nuestra partida, mi padre decidió que se quedaría. Como funcionario, se sentía obligado a regresar a Jammu, ya que no tenía permiso oficial para dejar su puesto. Le aseguró a mi madre que solicitaría un permiso y se reuniría con nosotros inmediatamente.

El 28 de septiembre, subimos al camión con dos maletas y dos rollos de ropa de cama cada uno y salimos hacia Muzaffarabad, Pakistán, por la carretera del río Jhelum, un hermoso viaje en cualquier otra circunstancia. Mi padre se presentó en la ciudad de Jammu el 5 de octubre. En Pakistán, mi madre consiguió ponerse en contacto con el hermano menor de mi padre, un contable que estaba destinado en la central de Rasul, en el norte del Punjab, y nos fuimos con él.

El 8 de noviembre, recibimos a un familiar de Gujranwala, una ciudad del Punjab situada a cierta distancia de Rasul. Nos contó que, tres días antes, nuestro padre había salido de Jammu en un convoy de camiones dispuesto por el gobierno estatal y escoltado por sus tropas. Había unos 1.200 musulmanes en los camiones. Estaba anocheciendo cuando el convoy se detuvo repentinamente más allá de los límites de la ciudad y las tropas ordenaron a todos que desembarcaran. En la creciente oscuridad, los viajeros vieron grupos de hombres que salían de detrás de los árboles y formaban dos círculos concéntricos a su alrededor. Estaban armados con bastones, espadas y dagas. A una señal de su líder, se abalanzaron sobre los civiles desarmados, cortando, acuchillando, destrozando. Fue, según nos contó, una escena de violencia inimaginable. La gente corría de un lado a otro, pidiendo clemencia; las madres intentaban proteger a sus hijos; los ancianos caían silenciosamente de rodillas; los hombres intentaban en vano defenderse. Afortunadamente, como ya había oscurecido, alrededor de un tercio logró escapar. La frontera estaba a pocos kilómetros y los afortunados consiguieron cruzar a trompicones. Nuestro padre no fue uno de ellos. «Malik Sahib fue martirizado esa noche», dijo nuestro pariente, bajando los ojos.

De hecho, la noticia era incorrecta: mi padre se había ofrecido como voluntario para salir en el convoy, pero las autoridades le pidieron que se quedara atrás y se uniera a uno que partía al día siguiente.

Esta vez, era plena luz del día y los asesinos estaban más organizados. Degollaron a todos y arrojaron los cuerpos a un canal cercano. Un puñado de personas sobrevivió: los que habían dado por muertos o los que habían saltado al canal. Un amigo de mi padre, Chaudhry Hameedullah, estaba entre los supervivientes. Dijo: «Vi a Sahib siendo cortado. Pero no puedo decir si sobrevivió o no»

Debido a este pequeño elemento de duda, mi madre se aferró a la esperanza durante meses.

Volví a Jammu en 1979, acompañado por mi mujer y mi hija. Todavía tenemos parientes allí. Vi mi antigua casa, me encontré con mis amigos hindúes del colegio, visité mi escuela. Pero fui con un solo propósito: ver el lugar donde mataron a mi padre.

Sohinder Nath Chopra, 82 años

Nací en una pequeña aldea llamada Chahal Kalan en el distrito de Gujranwala, Punjab. Todavía sueño con él. Chahal Kalan estaba rodeado de campos abiertos y lagos a los que acudían las aves migratorias. Se oía el tintineo de los bueyes que conducían los pozos persas. Usábamos tortas de estiércol como combustible. Durante el invierno, el humo de nuestros fuegos y la niebla de los lagos se mezclaban y envolvían nuestra aldea.

En mi aldea, los hindúes éramos sólo el 5% de la población. El resto eran musulmanes. Pero la armonía era absoluta. La partición se anunció el 15 de agosto. Hindúes y musulmanes decidimos conjuntamente que vigilaríamos nuestra aldea juntos. Se formaron grupos de vigilancia nocturna. Una semana después, corrió el rumor de que el pueblo iba a ser invadido. Así que mis padres y otros hindúes enviaron a sus hijos a una aldea sij vecina por seguridad. A la hora de comer, oímos que nuestro pueblo había sido invadido y que una turba musulmana venía a matarnos; huimos despavoridos. Pero por la tarde nos enteramos de que nuestro pueblo no había sido invadido en absoluto. Había sido un engaño.

Unos días después, un jefe militar llegó en un jeep para ayudarnos a evacuar. Pero era un jeep pequeño y la nuestra era una familia numerosa, así que mi padre rechazó la oferta. Dijo: «Confiamos en nuestros vecinos y si tenemos que hacernos musulmanes nos haremos musulmanes, pero no nos iremos». El mulá de la mezquita vecina envió un mensaje a mi padre; si quería convertirse, estaría encantado de realizar la ceremonia. Sin embargo, un par de días después, el mulá recibió un mensaje de la administración pakistaní para que no convirtiera a nadie ni le animara a quedarse. Así que aconsejó a mi padre que se fuera cuanto antes. Estábamos listos para irnos cuando nuestros vecinos y algunas personas de fuera de nuestro pueblo asaltaron nuestra casa. Pero nuestros sirvientes cristianos nos protegieron y lograron sacarnos ilesos. Sólo llevábamos dos piezas de equipaje. Uno era un baúl brillante, en realidad un señuelo, que contenía unas pocas prendas. En una pequeña bolsa llevábamos todos nuestros objetos de valor: oro, dinero en efectivo y todo lo que pudiéramos meter en ella.

La noche anterior había llovido y el camino estaba mojado. Mi madre se acercaba a los 50 años. Nunca había salido de casa; ahora corría descalza. Había unas 1.000 personas en esa caravana, custodiada por el ejército por tres lados. La gente estaba de pie en sus tejados, viéndonos pasar. Los amigos musulmanes de mi hermano corrieron a abrazarlo y a despedirse de él. Mis amigos también me saludaban desde la distancia. Pasamos la noche en una escuela primaria. No había luz ni baño.

A primera hora de la mañana siguiente, los camiones del ejército nos llevaron al siguiente campamento en la ciudad de Gujranwala, donde el caos era total. Allí nos enteramos de que la aldea ancestral de mi madre había sido atacada y muchas personas habían muerto. Mi madre, naturalmente, estaba muy afectada. Mi hermano también había estado allí entonces. Pero, haciéndose pasar por musulmán, había escapado.

Cuando nuestra caravana cruzó por fin la frontera, se oyeron gritos de: «¡Hindustan zindabad! Bharatmata zindabad!» («¡Viva la madre India!») La gente sollozaba. Se repartía comida y agua. Fue un gran alivio estar a salvo, por fin. Como teníamos parientes en Delhi, decidimos ir allí.

Pudimos encontrar espacio en un tren, pero estaba abarrotado de pasajeros heridos y niños llorando. Yo estaba emocionada, porque era la primera vez que subía a un tren, pero el olor a sangre era abrumador. Nuestro vagón se desconectó en Samalkha, en Haryana, donde, por primera vez, vi cerdos, pavos reales y monos. La gente de Samalkha preparó comida. Enviaron un médico para atender a los heridos. Nos llamaron pakistaníes, pero fueron muy serviciales.

Viniendo de un pueblo, me quedé maravillado con Delhi. Mi primo quería enseñármela, así que me llevó en bicicleta para ver los lugares de interés, que estaban todos desiertos.

Casi de la noche a la mañana, la población de Delhi pasó de medio millón a un millón y medio. Las necesidades escaseaban. Se necesitaba una cartilla de racionamiento para todo. Había largas colas para conseguir suministros y las peleas eran frecuentes. La gente pensaba que el gobierno británico era mucho mejor. La maquinaria del gobierno se había ampliado enormemente para hacer frente a las demandas, y los nuevos reclutas eran refugiados. Esto trajo consigo mucha corrupción, ya que todos querían ganar dinero. Ese era el ambiente de la época.

Muneera Salahuddin, 86

Era una adolescente y vivía en Lahore, cerca de la estación de tren. Aunque los musulmanes éramos mayoría, la nuestra era una zona mixta, con hindúes, musulmanes y sijs viviendo muy cerca. Que yo sepa, no había habido ningún problema antes. Sí, no comíamos en las casas de los demás, pero por lo demás vivíamos en términos amistosos. Frente a nuestra casa había varias tiendas propiedad de hindúes. Al acercarse la partición, la mayoría de ellos se marcharon a Delhi. Pero un tendero, que había enviado a su familia por seguridad, se había quedado para cerrar su negocio. Nuestros sirvientes musulmanes frecuentaban su tienda y eran amigos suyos. Cuando empezaron las matanzas, lo llevaron a escondidas a nuestra casa por seguridad. Y allí se quedó, mientras la ciudad ardía y las calles se amontonaban de cadáveres.

Un día, estaba de pie en la veranda que daba a nuestro bungalow. Como la casa estaba sobre un zócalo, tenía una buena vista de la calle exterior y vi al tendero salir a hurtadillas de la puerta. Creo que, como era un hindú estricto, tenía problemas para compartir el baño con nuestro personal musulmán y salía a hacer sus necesidades. Antes de que pudiera gritar, una turba se abalanzó sobre él. En un momento estaba cerrando la puerta con cuidado y al siguiente lo habían destrozado. Debí gritar, porque mi hermano mayor salió corriendo, me tapó los ojos con una mano y me arrastró de vuelta a la casa… Pero era demasiado tarde. Ya lo había visto todo: cuando le cortaron el cuello, brotó una fuente de sangre y le abrieron el estómago para que salieran los intestinos. Han pasado 70 años, pero no puedo olvidar esa visión.

Jaya Thadani, 90

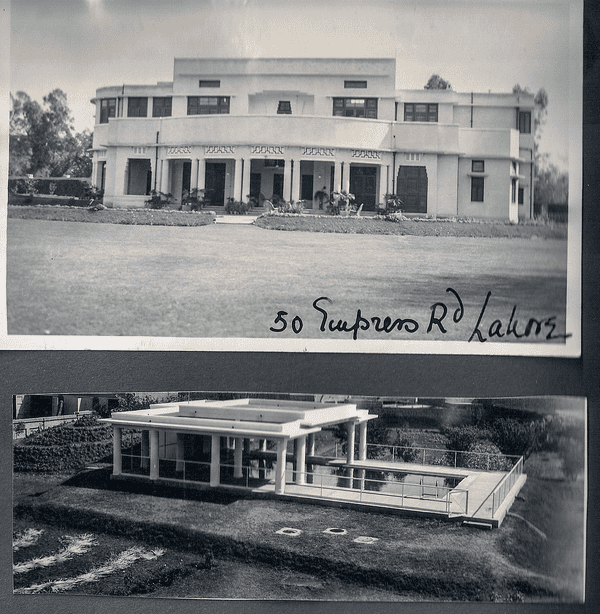

Teníamos una hermosa casa en Empress Road, en Lahore. Construida en 1933, fue la primera casa art decó «moderna» de la ciudad. Tenía una amplia escalera de mármol, una excelente biblioteca, suelos de parqué y un jardín de tres hectáreas. También había una piscina y un huerto de árboles frutales. Además de la biblioteca de mi padre, la casa estaba llena de tesoros que mi madre había coleccionado: porcelana de Sèvres, cristal veneciano y plata antigua. Mi padre, Kanwar Dalip Singh (nieto del Maharajá de Kapurthala), era juez del Tribunal Supremo. Mi madre, Reva, era una bon vivant y una famosa anfitriona. En nuestra mesa, en la que cabían 18 comensales, había cenas formales, bailes, bandas en directo, recitales de música y obras de teatro amateur. Aunque nuestros antepasados eran sijs, mi padre era cristiano y mi madre era seguidora del Brahmo Samaj, un movimiento hindú reformista. Tenían muchos amigos musulmanes, que entraban y salían constantemente de nuestra casa.

Nací en Lahore y me eduqué allí. En julio de 1947, me fui a Inglaterra. Estaba allí cuando se produjo la partición. Mis padres estaban en Lahore. Intuyendo cómo soplaba el viento, mi padre ya había decidido vender la casa al consulado estadounidense. Los amigos más cercanos de mi padre eran dos caballeros musulmanes, Feroz Khan Noon (más tarde primer ministro de Pakistán) y Khizar Hayat Tiwana (primer ministro del Punjab hasta 1947) y le rogaron a mi padre que no se fuera. Era cristiano, estaría a salvo. Pero mi padre era inflexible. Dijo, clarividentemente, que no habría lugar para las minorías en Pakistán ni en la India.

Como teníamos familia en Delhi, pensó que iríamos allí. Cuando comenzaron los asesinatos y el saqueo, Feroz y Khizar pusieron centinelas musulmanes para protegernos. Pero todo era un caos. Mis padres se quedaron hasta principios de agosto, cuando otro querido amigo musulmán, Ishat Habibullah, les dijo a mis padres: «Id ahora, mientras podáis. No os preocupéis por vuestras cosas. Yo las cuidaré». Mis padres hicieron dos maletas y se fueron. Creo que fue lo más difícil que hicieron. Mi padre nunca se recuperó. No fue la casa -el maharajá Harnam Singh, mi abuelo, había abandonado el estado de Kapurthala cuando se convirtió al cristianismo, así que ¿qué era una simple casa? Fue el ataque a esa comunidad de amistad, a los valores plurales y liberales en los que vivía, lo que le rompió el corazón.

Delhi era como ir a otro planeta. Mis padres no podían leer los carteles de las calles, que estaban en hindi, no en urdu. Habían perdido su comunidad. Luego llegó la sorpresa. Unos meses después, recibieron una carta de Ishat diciéndoles que les enviaba sus cosas. Los camiones llegaron debidamente desde Lahore, llenos de todo lo que habían dejado -hasta el papel de notas del escritorio de mi madre, estampado con nuestra dirección de Empress Road-, excepto la vajilla de Sèvres de mi madre, la edición del folio de Shakespeare de mi padre que había recibido como regalo de bodas (más tarde descubrí que ambos habían sido robados por los estadounidenses) y nuestra mesa de comedor, que era demasiado grande para meterla en el camión.

Nací en esa casa de Empress Road. Pensé que moriría allí. Al igual que mi padre, nunca me recuperé. Lo único que saben los desplazados es que nunca volverán a casa. Salvo un breve periodo de mi vida en el que viví en Londres y conseguí encontrar gente afín, nunca he vuelto a sentirme en casa.

Anjolie Ela Menon, 77 años

«Tenía siete años en la partición. Mi padre era teniente coronel al mando de un hospital en una encantadora estación de montaña llamada Murree, en lo que se convirtió en Pakistán. La independencia había tenido lugar una semana antes, pero todo parecía tranquilo y silencioso. No teníamos prisa por irnos; no habíamos empacado nada. El 24 de agosto, mi padre fue a ver a un buen amigo suyo, hindú, que era médico civil. Había rumores en el mercado de que iba a haber problemas y nos aconsejaron a los hindúes que nos fuéramos. Pero el amigo de mi padre se empeñó en no irse. Nacido en Murree, había ejercido allí durante 40 años. A la mañana siguiente, lo descubrieron en su casa, muerto en un charco de sangre. Mi padre decidió sacar a la familia de inmediato. Dejamos nuestra casa como estaba.

Recuerdo que me obligaron a tumbarme en el suelo del camión porque durante todo el trayecto de 50 kilómetros hasta el cuartel general del ejército en Rawalpindi nuestro vehículo estaba siendo disparado por francotiradores. Finalmente, llegamos al comedor del ejército, donde había un avión militar Dakota que partía hacia Delhi. Mi padre consiguió que mi madre, yo, mi hermana pequeña y uno de nuestros criados subiéramos a ese vuelo. Nos sentamos en el suelo junto a muchos soldados, la familia de un médico sij y varios sacos.

El día que llegamos a casa de mi tía en Delhi, su dhobi musulmán entró tambaleándose en la casa agarrándose el abdomen. Le habían rajado el estómago y tenía los intestinos en la mano.

En septiembre, los trenes llegaban desde Pakistán llenos de cadáveres. Mi padre y su colega hindú, el doctor Basu, se habían unido a un convoy de camiones desde Rawalpindi hasta Delhi. Partieron hacia el 29 de agosto y no supimos si estaban vivos o muertos hasta finales de septiembre, cuando mi padre, agotado, llegó y nos habló de miles de refugiados y del río Jhelum, que se había teñido de rojo. El Dr. Basu y mi padre, que era cirujano, habían operado a los heridos abandonados en la carretera. They ran out of anaesthetic and catgut so they made do with ordinary thread. Luckily, they had a big canteen containing liquor, so they made patients drink it as anaesthetic and poured it on to wounds to stop infection.

I grew up and became a painter. It strikes me as strange that very little art came out of those experiences. I think we don’t want to remember.

Accounts of Sohinder Nath Chopra and Anjolie Ela Menon courtesy of the Partition Museum, Amritsar

{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Share on Facebook

- Share on Twitter

- Share via Email

- Share on LinkedIn

- Share on Pinterest

- Share on WhatsApp

- Share on Messenger