‘Les blessures n’ont jamais guéri’ : vivre la terreur de la partition

Au début des années 90, je suis allé de Lahore à Delhi pour assister à un mariage dans la famille de quelques amis hindous. Lors de l’une de ses nombreuses manifestations, je suis tombé sur un ami de Lahore qui était également en visite dans la ville. Nous discutions en punjabi lorsque nous avons remarqué qu’un homme d’âge moyen, bien habillé, se tenait à proximité et semblait écouter notre conversation. Remarquant notre déconfiture, il s’est excusé.

« Quand vous avez mentionné Lahore, je n’ai pas pu m’arracher », a-t-il dit. « Vous voyez, nous sommes hindous, mais ma famille était lahorie. Nous avions une maison à Model Town et j’ai fréquenté le collège Aitchison. Nous sommes partis à la partition. Je n’y suis jamais retourné. Lorsque ma femme est décédée, il y a 17 ans, j’ai pensé que même si je n’avais pas d’enfants ou de frères et sœurs, je m’en sortirais. Mais maintenant, je ressens la solitude rampante de la vieillesse et ce à quoi je pense le plus, c’est au bonheur de mon enfance. J’ai un désir ardent de retourner à Lahore. Je veux la voir une fois avant de mourir. »

Partout où je suis allée à Delhi, j’ai entendu des histoires similaires, mais ce n’est pas surprenant. Lors de la partition, Delhi a reçu un énorme afflux de réfugiés hindous et sikhs du Pendjab. Certains sont partis dans d’autres régions de l’Inde, mais la plupart sont restés et se sont enracinés. Dans les années 90, beaucoup de ces migrants âgés étaient encore en vie ; chaque fois que je les croisais et qu’ils apprenaient que j’étais de Lahore, ils se pressaient autour de moi, me demandant de parler en « vrai Lahori Punjabi ». D’autres demandaient à retrouver les lieux de leur enfance qu’ils n’avaient pas vus depuis presque 50 ans – Anarkali Bazaar, Shalimar Gardens, Mayo School of Arts, Model Town. « Notre maison était sur Queen’s Road. Elle avait une allée semi-circulaire et des balcons noirs en fer forgé. Elle est toujours là ? » « Les lucioles dansent-elles encore sur le canal les nuits d’été ? » « Vous allez parfois à l’hôtel Faletti ? Et ses célèbres cabarets ? » Lorsque j’ai raconté mes rencontres à Delhi à feu l’écrivain et historien Khushwant Singh – un wallah de Delhi qui était autrefois un Lahori – il a souri et m’a dit : « Vous devriez les voir au cinéma. Chaque fois que Lahore est mentionnée, ils fondent tous en larmes ensemble. »

Il y a 70 ans, le 14 août 1947, alors que 200 ans de domination britannique prenaient fin, l’Inde était divisée en deux États indépendants, le Pakistan à majorité musulmane et l’Inde à majorité hindoue. Ce fut l’un des accouchements les plus douloureux de l’histoire moderne. Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées, les musulmans du Pendjab et du Bengale fuyant vers le Pakistan en franchissant les frontières tracées à la hâte, tandis que les hindous et les sikhs faisaient le chemin inverse vers l’Inde. Dans les violences sectaires qui s’ensuivirent, 2 millions de personnes furent tuées, des dizaines de milliers de femmes furent violées et enlevées, des maisons furent pillées et des villages incendiés.

Mon père, qui était alors au collège Aitchison, un internat d’élite, se souvient avoir été convoqué par le directeur anglais à une assemblée extraordinaire en avril 1947. D’habitude, l’école se termine pour les vacances d’été la première semaine de juin, mais le directeur a annoncé que, cette année, le trimestre se terminerait plus tôt – en fait, l’école fermerait le jour suivant. « La Partition était prévue pour 1948, mais la date avait été avancée et des émeutes avaient déjà éclaté dans certaines parties de la province de la Frontière du Nord-Ouest et dans certaines régions du Pendjab », se souvient mon père. « Comme il ne pouvait pas garantir notre sécurité, notre directeur d’école avait décidé de nous renvoyer chez nous ». Mon père a pris ce qu’il pensait être un congé temporaire de ses nombreux amis hindous et sikhs et est parti pour Shergarh, son village dans le district d’Okara, à 70 miles au sud-ouest de Lahore.

Par chance, la ligne qui a été tracée deux mois plus tard, coupant le Pendjab en deux, a attribué Shergarh au Pakistan. Mon père musulman eut la grande chance de ne pas avoir à fuir la maison de ses ancêtres. Néanmoins, trois mois de pure terreur ont suivi. « Je n’ai jamais connu une période de plus grande peur et d’incertitude », dit-il. Shergarh était entouré de villages sikhs. Lorsque les tueries ont commencé, les villageois se sont préparés à une attaque quotidienne. « Des bandes sauvages de maraudeurs armés de faucilles, de haches et d’épées parcouraient la campagne ouverte, tuant et mutilant tous ceux qu’ils trouvaient de la foi opposée. »

Pour autant, le grand-père de mon père avait été en bons termes avec ses voisins sikhs et hindous. Cette proximité n’était pas inhabituelle dans le Pendjab d’avant la partition. « Il n’y avait pas de mariages mixtes entre les communautés et nous avions tendance à ne pas manger les uns chez les autres, mais nous étions des amis très proches », se souvient le frère de ma mère, Syed Babar Ali, aujourd’hui âgé de 91 ans.

Lorsque mon père est retourné à l’école en septembre, il faisait partie des 30 seuls garçons sur les 300 qui avaient quitté l’école en avril. Les autres, hindous et sikhs, étaient partis. L’école avait également perdu une grande partie de son personnel. « Il y avait plus de vaches dans la laiterie de l’école que de garçons dans la salle de classe », se souvient-il. « Aitchison était un endroit hanté. »

Vrai, la tension politique avait augmenté inexorablement au cours des deux décennies précédant la partition, alors que les dirigeants du Congrès national indien et de la Ligue musulmane se chamaillaient sur les termes du divorce amer. Mais la soudaineté, l’ampleur et la férocité de la violence qui a éclaté en 1947 étaient encore choquantes. Comme l’ont noté des historiens et des écrivains tels que Nisid Hajary et Saadat Hassan Manto, c’était une époque où les mœurs normales de la civilisation étaient suspendues et où les voisins se massacraient les uns les autres sans état d’âme.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais c’est la barbarie qui se déchaînait qui était terrifiante. Des trains remplis de réfugiés traversant la frontière ont été arrêtés et chaque homme, femme et enfant à bord massacré. Seul le conducteur de la locomotive est épargné, afin qu’il puisse amener sa cargaison macabre à destination. Des femmes – dont certaines n’avaient que 10 ans – ont été capturées et violées, et les ventres des femmes enceintes ont été ouverts. Les bébés étaient balancés contre les murs et leurs têtes étaient fracassées. Ma grand-tante, qui était alors une femme mariée vivant dans la ville fortifiée de Lahore, m’a raconté qu’elle avait vu un homme traverser une rue sinistrement calme jonchée de cadavres. Il était à mi-chemin quand quelqu’un lui a tiré dessus. Il a ramassé le corps d’un jeune enfant et s’en est servi comme d’un bouclier protecteur pour traverser à toute vitesse. « Je ne sais pas si cet homme était musulman ou hindou », m’a-t-elle dit 30 ans plus tard. « C’était épouvantable dans tous les cas. »

La partition, comme l’a observé l’historienne pakistanaise Ayesha Jalal, a été « l’événement historique central de l’Asie du Sud du XXe siècle ». Elle a marqué ceux qui l’ont vécue et a durablement envenimé les relations entre les deux pays. « Il est impossible de comprendre les relations entre l’Inde et le Pakistan sans revenir sur la partition », déclare Alex von Tunzelmann, historien et auteur de Indian Summer, une histoire de la partition. « Les blessures n’ont jamais guéri. »

Voici cinq personnes qui partagent leur histoire de la vie à travers la partition.

Mazhar Malik, 86

Je suis né dans l’État septentrional du Jammu-et-Cachemire, l’aîné de six enfants. Nous sommes des musulmans pendjabi, mais nous vivions à Jammu parce que mon père y était directeur de l’éducation. Contrairement à la ville voisine de Srinagar, qui était majoritairement musulmane, Jammu était aux trois quarts hindoue et un centre important du parti hindou de droite, le Rashtriya Swayamsevak Sangh. Mais notre quartier, dans le sud, était musulman. Mes deux sœurs et moi allions à l’école dans le nord, à environ trois kilomètres de notre maison. Entre les deux se trouvait la zone de la ville dominée par les hindous. Les émeutes communales étaient fréquentes et chaque fois que des troubles éclataient, ma mère nous faisait sécher l’école pendant quelques jours. Si la situation s’aggravait, un couvre-feu était imposé et les troupes du Maharaja étaient appelées jusqu’à ce que l’ordre soit rétabli.

En mai, des émeutes avaient commencé dans certains districts du Pendjab. Il y avait également un malaise croissant à Jammu, mais, habitués que nous étions à de telles perturbations, nous pensions que c’était encore la même chose. Srinagar était paisible, nous nous sommes donc installés chez une tante et un oncle qui y vivaient, prévoyant de rentrer chez nous dès que les choses se seraient calmées.

Au moment de la partition, le doute planait sur le pays que l’État de Jammu allait rejoindre. Il était à majorité musulmane, mais son dirigeant, Hari Singh, était hindou. À la mi-août, le reste de l’Inde avait déjà été divisé, mais nos destins étaient toujours en suspens. Au fil du mois, des réfugiés hindous et sikhs sont arrivés à Srinagar en boitant, racontant des histoires sur le bain de sang auquel ils avaient échappé au Pendjab. Il n’a pas fallu longtemps pour que des émeutes éclatent dans tout le Jammu.

En septembre, mes parents, ainsi que deux autres familles musulmanes, ont décidé de se rendre temporairement au Pakistan pour se mettre en sécurité. Un camion est parti de Rawalpindi pour venir nous chercher. La veille de notre départ, mon père a décidé qu’il resterait sur place. En tant que fonctionnaire, il se sentait obligé de retourner à Jammu, car il n’avait pas l’autorisation officielle de quitter son poste. Il a assuré à ma mère qu’il demanderait un congé et qu’il nous rejoindrait immédiatement.

Le 28 septembre, nous sommes montés dans le camion avec deux valises et deux rouleaux de literie chacun et nous sommes partis pour Muzaffarabad, au Pakistan, en empruntant la route de la rivière Jhelum – un beau trajet en toute autre circonstance. Mon père a pris son service dans la ville de Jammu le 5 octobre. Au Pakistan, ma mère a réussi à entrer en contact avec le frère cadet de mon père, un comptable qui était stationné à Rasul headworks dans le nord du Punjab, et nous sommes allés le rejoindre.

Le 8 novembre, nous avons reçu un parent de Gujranwala, une ville du Pendjab située à quelque distance de Rasul. Il nous a dit que, trois jours auparavant, notre père avait quitté Jammu dans un convoi de camions organisé par le gouvernement de l’État et escorté par ses troupes. Il y avait environ 1 200 musulmans dans les camions. Le crépuscule tombait lorsque le convoi s’est arrêté soudainement au-delà des limites de la ville et que les troupes ont ordonné à tout le monde de débarquer. Dans l’obscurité croissante, les voyageurs ont vu des groupes d’hommes sortir de derrière les arbres et former deux cercles concentriques autour d’eux. Ils étaient armés de bâtons, d’épées et de poignards. Au signal de leur chef, ils se sont rués sur les civils désarmés, les hachant, les tailladant, les fracassant. C’était, nous a-t-il dit, une scène d’une violence inimaginable. Les gens couraient de-ci de-là, implorant la pitié ; les mères essayaient de protéger leurs enfants ; les personnes âgées tombaient silencieusement à genoux ; les hommes essayaient en vain de se défendre. Heureusement, parce qu’il faisait déjà nuit, environ un tiers d’entre eux ont réussi à s’échapper. La frontière n’était qu’à quelques kilomètres et les plus chanceux réussirent à la traverser. Notre père n’était pas l’un d’entre eux. » Malik Sahib a été martyrisé ce soir-là « , a dit notre parent en baissant les yeux.

En fait, la nouvelle était incorrecte : mon père s’était porté volontaire pour partir dans le convoi, mais les autorités lui ont demandé de rester en arrière et de rejoindre un autre qui partait le lendemain.

Cette fois, il faisait grand jour et les tueurs étaient plus organisés. Ils ont abattu tout le monde et jeté les corps dans un canal voisin. Une poignée a survécu – ceux qu’ils avaient laissés pour morts ou qui avaient sauté dans le canal. Un ami de mon père, Chaudhry Hameedullah, était parmi les survivants. Il a dit : « J’ai vu Sahib se faire abattre. Mais je ne peux pas dire s’il a survécu ou non. »

À cause de cet infime élément de doute, ma mère s’est accrochée à l’espoir pendant des mois.

Je suis retourné à Jammu en 1979, accompagné de ma femme et de ma fille. Nous avons encore de la famille là-bas. J’ai vu mon ancienne maison, rencontré mes camarades de classe hindous, visité mon école. Mais j’y suis allé dans un seul but : voir l’endroit où ils ont tué mon père.

Sohinder Nath Chopra, 82 ans

Je suis né dans un petit village appelé Chahal Kalan dans le district de Gujranwala, au Pendjab. J’en rêve encore. Chahal Kalan était entouré de champs ouverts et de lacs où venaient les oiseaux migrateurs. On pouvait entendre le tintement des cloches des bœufs conduisant les puits persans. Nous utilisions des galettes de bouse comme combustible. En hiver, la fumée de nos feux et la brume des lacs se mêlaient et enveloppaient notre village.

Dans mon village, nous, les hindous, ne représentions que 5% de la population. Les autres étaient des musulmans. Mais il y régnait une harmonie absolue. La partition a été annoncée le 15 août. Les hindous et les musulmans ont décidé conjointement que nous allions garder notre village ensemble. Des groupes de surveillance de nuit ont été formés. Une semaine plus tard, des rumeurs ont couru que le village allait être envahi. Alors, mes parents et d’autres hindous ont envoyé leurs enfants dans un village sikh voisin pour être en sécurité. À l’heure du déjeuner, nous avons entendu que notre village avait été envahi et qu’une foule musulmane venait nous tuer ; nous nous sommes enfuis en panique. Mais le soir, nous avons appris que notre village n’avait pas du tout été envahi. Cela avait été un canular.

Quelques jours plus tard, un chef militaire est arrivé dans une jeep pour nous aider à évacuer. Mais c’était une petite jeep et la nôtre était une famille nombreuse, alors mon père a décliné l’offre. Il a dit : « Nous avons confiance en nos voisins et si nous devons devenir musulmans, nous le deviendrons, mais nous ne partirons pas. » Le mollah de la mosquée voisine a envoyé un message à mon père ; s’il voulait se convertir, il serait heureux de procéder à la cérémonie. Quelques jours plus tard, cependant, le mollah a reçu un message de l’administration pakistanaise lui demandant de ne convertir personne et de ne pas l’encourager à rester. Il a donc conseillé à mon père de partir dès que possible. Nous étions tous prêts à partir lorsque nos voisins et quelques personnes extérieures au village ont pris d’assaut notre maison. Mais nos serviteurs chrétiens nous ont protégés et ont réussi à nous faire sortir sains et saufs. Nous n’avions que deux bagages. L’un était une malle brillante, en fait un leurre, contenant quelques vêtements. Dans un petit sac, nous transportions tous nos objets de valeur – or, argent liquide et tout ce que nous pouvions y fourrer.

Il avait plu la nuit précédente et la route était humide. Ma mère approchait de la cinquantaine. Elle n’avait jamais marché hors de la maison ; maintenant, elle courait pieds nus. Il y avait environ 1 000 personnes dans cette caravane, gardée par l’armée sur trois côtés. Les gens étaient debout sur leurs toits et nous regardaient passer. Les amis musulmans de mon frère ont couru pour l’embrasser et lui dire au revoir. Mes amis me faisaient également signe de loin. Nous avons passé la nuit dans une école primaire. Il n’y avait pas de lumière, pas de salle de bain.

Tôt le lendemain matin, des camions de l’armée nous ont emmenés au camp suivant, dans la ville de Gujranwala, où régnait un chaos total. Nous y avons appris que le village ancestral de ma mère avait été attaqué et que de nombreuses personnes avaient été tuées. Ma mère, naturellement, était très bouleversée. Mon frère était également présent à ce moment-là. Mais, se faisant passer pour un musulman, il s’était échappé.

Lorsque notre caravane a finalement franchi la frontière, on a entendu des cris de : « Hindustan zindabad ! Bharatmata zindabad ! » (« Vive la mère Inde ! ») Les gens sanglotaient. On distribuait de la nourriture et de l’eau. C’était un grand soulagement d’être enfin en sécurité. Comme nous avions de la famille à Delhi, nous avons décidé de nous y rendre.

Nous avons pu trouver une place dans un train, mais il était bondé de passagers blessés et d’enfants en pleurs. J’étais excité, car c’était ma première fois dans un train, mais la puanteur du sang était accablante. Notre wagon a été débranché à Samalkha, dans l’Haryana, où, pour la première fois, j’ai vu des cochons, des paons et des singes. Les habitants de Samalkha ont préparé de la nourriture. Ils ont envoyé un médecin pour soigner les blessés. Ils nous traitaient de Pakistanais, mais ils étaient très serviables.

Venant d’un village, j’ai été émerveillé par Delhi. Mon cousin voulait me faire visiter, il m’a emmené en vélo pour voir les sites touristiques, qui étaient tous déserts.

Presque du jour au lendemain, la population de Delhi est passée d’un demi-million à un million et demi d’habitants. Les produits de première nécessité se faisaient rares. Il fallait une carte de rationnement pour tout. Il y avait de longues files d’attente pour l’approvisionnement et des bagarres éclataient fréquemment. Les gens pensent que le régime britannique est bien meilleur. L’appareil gouvernemental avait été énormément développé pour faire face à la demande, et les nouvelles recrues étaient des réfugiés. Cela a entraîné beaucoup de corruption, car tout le monde voulait faire de l’argent. C’était l’atmosphère de l’époque.

Muneera Salahuddin, 86 ans

J’étais adolescente et je vivais à Lahore, près de la gare. Bien que nous, musulmans, soyons majoritaires, le nôtre était un quartier mixte, avec des hindous, des musulmans et des sikhs vivant à proximité. À ma connaissance, il n’y avait jamais eu de problèmes auparavant. Oui, nous ne mangions pas chez les uns et les autres, mais sinon, nous vivions en bons termes. En face de notre maison, il y avait un certain nombre de magasins appartenant à des hindous. A l’approche de la partition, la plupart d’entre eux sont partis pour Delhi. Mais un épicier, qui avait envoyé sa famille en sécurité, était resté pour conclure ses affaires. Nos domestiques musulmans fréquentaient sa boutique et étaient amis avec lui. Quand les meurtres ont commencé, ils l’ont fait entrer clandestinement chez nous pour le mettre en sécurité. Et il est resté là, alors que la ville brûlait et que les rues s’entassaient de cadavres.

Un jour, je me tenais sur la véranda devant notre bungalow. Comme la maison était sur un socle, j’avais une bonne vue sur la rue à l’extérieur et j’ai vu le commerçant se faufiler hors de la porte. Je pense que, parce qu’il était un hindou strict, il avait un problème pour partager les toilettes avec notre personnel musulman et sortait pour se soulager. Avant que je puisse l’appeler, une foule s’est abattue sur lui. Un instant, il fermait soigneusement la porte et l’instant d’après, il était déchiqueté. J’ai dû crier, car mon frère aîné est sorti en trombe, m’a mis la main sur les yeux et m’a traîné dans la maison… Mais c’était trop tard. J’avais déjà tout vu : quand ils lui ont tranché la gorge, une fontaine de sang a jailli, et ils lui ont ouvert l’estomac pour que ses intestins se répandent. Cela fait 70 ans, mais je ne peux pas oublier ce spectacle.

Jaya Thadani, 90

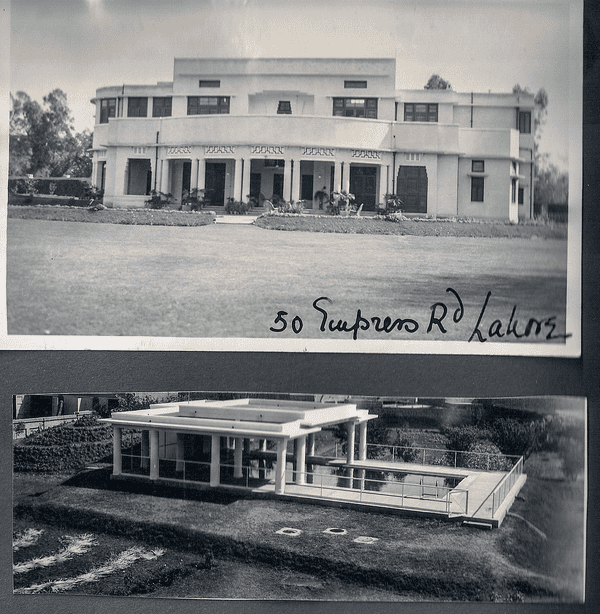

Nous avions une belle maison sur Empress Road à Lahore. Construite en 1933, c’était la première maison art déco « moderne » de la ville. Il y avait un grand escalier en marbre, une belle bibliothèque, du parquet et un jardin de trois hectares. Il y avait aussi une piscine et un verger d’arbres fruitiers. En plus de la bibliothèque de mon père, la maison regorgeait de trésors que ma mère avait collectionnés – porcelaine de Sèvres, verre vénitien, argenterie ancienne. Mon père, Kanwar Dalip Singh (un petit-fils du Maharaja de Kapurthala), était juge à la Haute Cour. Ma mère, Reva, était un bon vivant et une hôtesse célèbre. Il y avait des dîners formels à notre table qui pouvait accueillir 18 personnes, ainsi que de la danse, des groupes de musique, des récitals de musique et des pièces de théâtre amateur. Bien que nos ancêtres soient sikhs, mon père était chrétien et ma mère était une adepte du Brahmo Samaj, un mouvement hindou réformiste. Ils avaient de nombreux amis musulmans, qui entraient et sortaient constamment de notre maison.

Je suis né à Lahore et j’y ai fait mes études. En juillet 1947, je suis parti pour l’Angleterre. J’étais là quand la partition est arrivée. Mes parents étaient à Lahore. Sentant la façon dont le vent soufflait, mon père avait déjà décidé de vendre la maison au consulat américain. Les amis les plus proches de mon père étaient deux gentlemen musulmans, Feroz Khan Noon (plus tard premier ministre du Pakistan) et Khizar Hayat Tiwana (premier ministre du Pendjab jusqu’en 1947) et ils ont supplié mon père de ne pas partir. Il était chrétien, il serait en sécurité. Mais mon père était inflexible. Il a dit, avec prescience, qu’il n’y aurait pas de place pour les minorités au Pakistan ou en Inde.

Comme nous avions de la famille à Delhi, il pensait que nous irions là-bas. Quand les meurtres et les pillages ont commencé, Feroz et Khizar ont fourni des sentinelles musulmanes pour nous protéger. Mais tout autour, c’était le chaos. Mes parents sont restés jusqu’au début du mois d’août, quand un autre ami musulman cher, Ishat Habibullah, a dit à mes parents : « Partez maintenant, tant que vous le pouvez. Ne vous inquiétez pas pour vos affaires. Je vais m’en occuper. » Mes parents ont fait deux valises et sont partis. Je pense que c’est la chose la plus difficile qu’ils aient jamais faite. Mon père ne s’est jamais remis. Ce n’était pas la maison – le maharadjah Harnam Singh, mon grand-père, avait quitté l’État de Kapurthala lorsqu’il s’est converti au christianisme, alors qu’est-ce qu’une simple maison ? C’est l’attaque contre cette communauté d’amitié, les valeurs plurielles et libérales dans lesquelles il vivait, qui lui a brisé le cœur.

Delhi, c’était comme aller sur une autre planète. Mes parents ne pouvaient pas lire les plaques de rue, qui étaient en hindi et non en ourdou. Ils avaient perdu leur communauté. Puis vint une surprise. Quelques mois plus tard, ils ont reçu une lettre d’Ishat leur disant qu’il envoyait leurs affaires. Des camions sont dûment arrivés de Lahore, remplis de tout ce qu’ils avaient laissé – jusqu’au papier à lettres dans le bureau de ma mère, tamponné avec notre adresse d’Empress Road – à l’exception du service de table de Sèvres de ma mère, de l’édition du folio de Shakespeare que mon père avait reçu comme cadeau de mariage (j’ai découvert plus tard que les deux avaient été dérobés par les Américains) et de notre table à manger, qui était trop grande pour être mise dans le camion.

Je suis né dans cette maison d’Empress Road. J’avais pensé que j’y mourrais. Comme mon père, je ne m’en suis jamais remis. La seule chose que les personnes déplacées savent, c’est qu’elles ne rentreront jamais chez elles. Hormis une brève période de ma vie où j’ai vécu à Londres et où j’ai réussi à trouver des personnes partageant les mêmes idées, je ne me suis plus jamais sentie chez moi.

Anjolie Ela Menon, 77

« J’avais sept ans au moment de la partition. Mon père était lieutenant-colonel et commandait un hôpital dans une jolie station de montagne appelée Murree, dans ce qui est devenu le Pakistan. L’indépendance avait eu lieu une semaine auparavant, mais tout semblait calme et tranquille. Nous n’étions pas pressés de partir ; nous n’avions rien emporté. Le 24 août, mon père est allé voir un de ses bons amis, un Hindou, qui était médecin dans le civil. Des rumeurs circulaient sur le marché selon lesquelles il allait y avoir des troubles et on nous a conseillé, à nous les Hindous, de partir. Mais l’ami de mon père était catégorique, il ne partait pas. Né à Murree, il y avait exercé pendant 40 ans. Le lendemain matin, il a été découvert dans sa maison, gisant mort dans une mare de sang. Mon père a décidé de faire sortir la famille immédiatement. Nous avons laissé notre maison en l’état.

Je me souviens qu’on m’a fait m’allonger sur le plancher du camion car tout au long du trajet de 30 miles jusqu’au quartier général de l’armée à Rawalpindi, notre véhicule était la cible de tirs de snipers. Finalement, nous sommes arrivés au mess de l’armée, où se trouvait un avion militaire Dakota en partance pour Delhi. Mon père a réussi à faire monter ma mère, moi-même, ma jeune sœur et un de nos domestiques dans cet avion. Nous nous sommes assis sur le sol à côté de nombreux soldats, de la famille d’un médecin sikh et d’un certain nombre de sacs.

Le jour où nous sommes arrivés chez ma tante à Delhi, son dhobi musulman est entré en titubant dans la maison en se serrant l’abdomen. Son estomac avait été tranché et il tenait ses intestins.

En septembre, des trains arrivaient du Pakistan remplis de cadavres. Mon père et son collègue hindou, le Dr Basu, avaient rejoint un convoi de camions de Rawalpindi à Delhi. Ils sont partis vers le 29 août et nous n’avons pas su s’ils étaient morts ou vivants jusqu’à la fin septembre, lorsque mon père, épuisé, est arrivé et nous a parlé de milliers de réfugiés et de la rivière Jhelum, qui avait coulé rouge de sang. Le Dr Basu et mon père, qui était chirurgien, avaient opéré des blessés abandonnés au bord de la route. They ran out of anaesthetic and catgut so they made do with ordinary thread. Luckily, they had a big canteen containing liquor, so they made patients drink it as anaesthetic and poured it on to wounds to stop infection.

I grew up and became a painter. It strikes me as strange that very little art came out of those experiences. I think we don’t want to remember.

Accounts of Sohinder Nath Chopra and Anjolie Ela Menon courtesy of the Partition Museum, Amritsar

{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Share on Facebook

- Share on Twitter

- Share via Email

- Share on LinkedIn

- Share on Pinterest

- Share on WhatsApp

- Share on Messenger