Koko la gorilla non era umana, ma ci ha insegnato molto su noi stessi

Koko il gorilla ha guadagnato i suoi pronomi molto, molto tempo fa. È una delle grandi vanità dell’umanità che tratteniamo i pronomi dalla maggior parte degli animali – o almeno tratteniamo quelli buoni. L’homo sapiens ottiene la dignità di un “lui” o di una “lei”. Le altre specie le trattiamo con un “esso”. Parliamo della donna che camminava per strada e del cane che l’accompagnava.

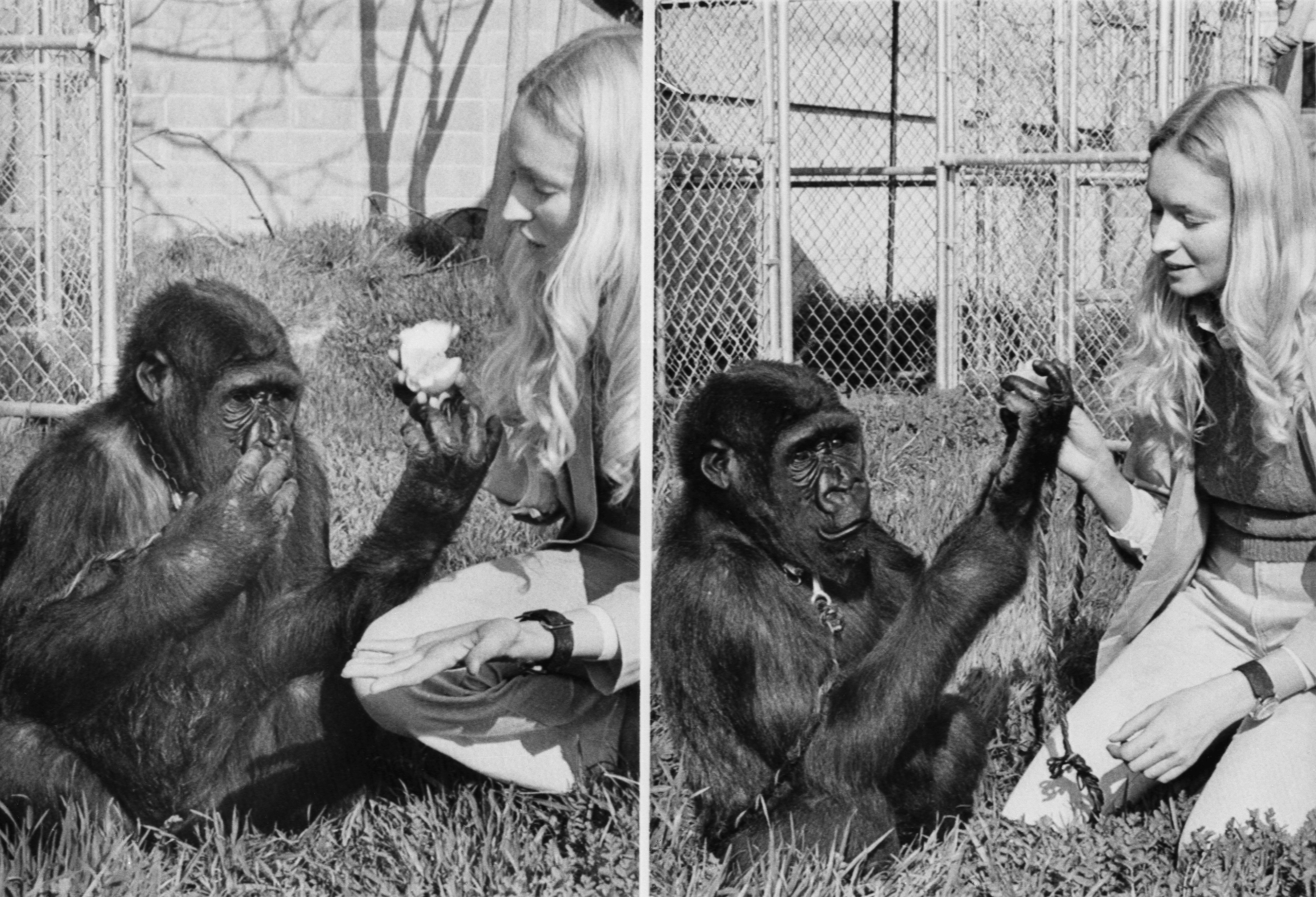

Non è mai stato così per Koko, la celebre gorilla di pianura occidentale morta serenamente nel sonno il 19 giugno, a 46 anni – un po’ più dei 30-40 anni che la sua specie vive tipicamente in natura. Da quando è nata, il 4 luglio 1971, le persone che hanno conosciuto Koko e si sono prese cura di lei hanno fatto in modo che fosse una lei. E quando il resto di noi parlava di lei negli anni seguenti, la natura stessa delle cose che dicevamo esigeva che le mostrassimo lo stesso rispetto linguistico. Era la rara persona che avrebbe pensato di descrivere Koko come “il gorilla che capisce 2.000 parole e può firmarne 1.000”. Koko è arrivata all’attenzione della maggior parte delle persone quarant’anni fa, quando è apparsa sulla copertina del National Geographic, facendosi fotografare in uno specchio, e ci siamo subito innamorati del suo talento e del suo fascino interspecifico. Quando aveva un anno, Koko iniziò a lavorare con Francine “Penny” Patterson, allora dottoranda in psicologia dello sviluppo all’Università di Stanford, che da tempo credeva che ci fosse più negli animali – e forse un po’ meno negli umani – di quanto avessimo sempre creduto.

Nel corso dei millenni, scienziati e filosofi che non potevano negare che gli animali sembravano avere emozioni, pensieri e vita interiore, potevano ancora tracciare una linea chiara tra loro e noi grazie al linguaggio. Ci voleva una mente grande, complessa, persino divinamente benedetta per codificare azioni e oggetti in suoni e parole che sono stati poi trasformati in un linguaggio funzionante. Mostratemi un animale in grado di parlare e ammetterò che forse siamo solo una specie in più in un mondo pieno di animali. Fino ad allora, le bestie sono solo bestie.

La scommessa di Patterson – quella corretta – era che parte di ciò che ci rendeva così speciali era semplicemente che l’evoluzione ci aveva dotato dell’hardware del linguaggio: corde vocali, un palato, una lingua e labbra che potevano produrre una gamma infinitamente varia di suoni. Se gli animali avessero qualcosa del genere, anche loro potrebbero esprimersi. E anche se non possono darci Beowulf, potrebbero almeno far conoscere i loro pensieri e sentimenti. Così Patterson ha lavorato con quello che Koko aveva – le sue mani destre ed espressive – le ha insegnato il linguaggio dei segni americano, e con questo ha aperto la porta ad una mente straordinaria.

Non era solo che Koko conosceva i suoi nomi – giocattolo e mela e cane e biscotto. Ne conosceva centinaia, ma per tutti gli animali i nomi sono il frutto più basso – oggetti solidi che possono essere associati a delle etichette. Più impressionanti erano i verbi; ancora più impressionante era il linguaggio dell’umore e delle emozioni e delle relazioni spaziali – più e triste e dentro e stupido e per favore e affrettati e fuori. E c’era anche il mio – un’idea primitiva sia per gli animali che per gli umani, che segnala, come spesso fa, l’avidità o l’aggressività o l’indifferenza per gli altri, e tuttavia un’idea che nessun animale prima d’ora era stato in grado di afferrare astrattamente.

La cosa più notevole – e più toccante – erano i pensieri e le frasi che Koko costruiva. “La chiave è il mio biscotto”, ha firmato a Patterson, istruendola ad aprire un armadietto e a portare un dolcetto. Era abbastanza impressionante per la chiarezza del suo significato, ma c’è anche l’uso dell’imperativo “tu”, silenzioso e implicito nelle frasi umane, espresso in quelle di Koko. E c’è il “là”, la designazione di un punto nello spazio tridimensionale.

Nel 1984, quando il gattino di Koko, che lei chiamava “All Ball” fu investito da un’auto e morì, lei lo pianse apertamente. “Cat, cry, have-sorry, Koko-love, unattention, visit me”, firmò. Ha espresso il suo dolore più o meno nello stesso modo in cui lo faremmo noi – e a quanto pare lo ha vissuto esattamente nello stesso modo anche lei.

Dopo che Koko ha infranto la barriera linguistica che pensavamo ci separasse da tutte le altre specie, altri animali si sono incrociati. C’è Kanzi, il bonobo di 37 anni che può capire centinaia di lessigrammi che rappresentano parole e azioni, e può costruire frasi indicando il simbolo corretto su uno schermo. C’è Chaser, il border collie di 14 anni, che conosce il nome di 1.022 oggetti e può recuperarli a comando. C’è Alex, il pappagallo grigio di 31 anni, morto nel 2007 con un vocabolario di 150 parole e la stessa capacità di Koko e Kanzi di assemblarle in pensieri e frasi.

È stato Alex, il cui lessico era più piccolo di quello degli altri animali espressivi, che forse ci ha emozionato – e spaventato – di più. Non solo conosceva le sue parole, ma poteva parlare le sue parole. Un pappagallo che imita senza capire è un divertimento. Un pappagallo che sa cosa sta dicendo mentre lo dice è un agente intelligente con una mente funzionante.

Questo, naturalmente, è vero in una certa misura per tutti gli animali – o almeno per tutti gli animali superiori. Se non possiamo più affermare in modo plausibile che il linguaggio ci eleva in modo unico tra le bestie, possiamo almeno dire che eleva ogni animale che può impararlo bene su ogni animale che può impararlo meno bene, e su tutti gli animali che non possono impararlo affatto. Questo non rende forse più degna la vita degli animali esperti di lingua, ma la rende più ricca. In questo senso, Koko, nei suoi lunghi 46 anni, ha vissuto davvero bene e riccamente.

Scrivi a Jeffrey Kluger all’indirizzo [email protected].