‘Le ferite non sono mai guarite’: vivere attraverso il terrore della partizione

Nei primi anni ’90, sono andato da Lahore a Delhi per partecipare a un matrimonio della famiglia di alcuni amici indù. In uno dei tanti eventi, mi sono imbattuto in un amico di Lahore che era anche lui in visita in città. Stavamo chiacchierando in Punjabi quando abbiamo notato un uomo di mezza età ben vestito che si appostava nelle vicinanze, apparentemente origliando la nostra conversazione. Notando il nostro disagio, si è scusato.

“Quando hai menzionato Lahore, non sono riuscito a staccarmi”, ha detto. “Vede, noi siamo indù, ma la mia famiglia era lahori. Avevamo una casa a Model Town e ho frequentato il college Aitchison. Ce ne siamo andati durante la divisione. Non sono mai tornato indietro. Quando mia moglie è morta, 17 anni fa, ho pensato che anche se non avevo figli o fratelli me la sarei cavata. Ma ora sento la solitudine strisciante della vecchiaia e ciò a cui penso di più è la felicità della mia infanzia. Ho il desiderio di tornare a Lahore. Voglio vederla una volta prima di morire.”

Ogni volta che sono andato a Delhi ho sentito storie simili, ma questo non è sorprendente. Alla partizione, Delhi ha ricevuto un enorme afflusso di rifugiati indù e sikh dal Punjab. Alcuni si trasferirono in altre parti dell’India, ma la maggior parte rimase e mise radici. Negli anni ’90, molti di quegli anziani immigrati erano ancora vivi; ogni volta che li incontravo e sentivano che ero di Lahore, si accalcavano intorno a me, chiedendomi di parlare in “vero Lahori Punjabi”. Altri chiedevano dei luoghi d’infanzia che non vedevano da quasi 50 anni – Anarkali Bazaar, Shalimar Gardens, Mayo School of Arts, Model Town. “La nostra casa era su Queen’s Road. Aveva un vialetto semicircolare e balconi neri in ferro battuto. C’è ancora?” “Le lucciole danzano ancora sul canale nelle notti d’estate?” “Vai mai all’hotel Faletti? E i suoi famosi cabaret?”. Quando raccontai al defunto scrittore e storico Khushwant Singh – un wallah di Delhi che un tempo era un Lahori – dei miei incontri a Delhi, sorrise e disse: “Dovresti vederli al cinema. Ogni volta che si parla di Lahore, scoppiano tutti insieme a piangere”.

Settant’anni fa, il 14 agosto 1947, mentre 200 anni di dominio britannico volgevano al termine, l’India fu divisa in due stati indipendenti, il Pakistan a maggioranza musulmana e l’India a maggioranza indù. Fu una delle nascite più dolorose della storia moderna. Più di 12 milioni di persone furono sfollate quando i musulmani del Punjab e del Bengala fuggirono attraverso i confini frettolosamente tracciati in Pakistan e gli indù e i sikh fecero il viaggio inverso in India. Nella violenza settaria che ne seguì, 2 milioni di persone furono uccise, decine di migliaia di donne furono stuprate e rapite, le case furono saccheggiate e i villaggi incendiati.

Mio padre, che allora frequentava l’Aitchison college, un collegio d’élite, ricorda di essere stato convocato dal preside inglese per un’assemblea straordinaria nell’aprile 1947. La scuola di solito si interrompeva per le vacanze estive nella prima settimana di giugno, ma il preside annunciò che quest’anno il trimestre sarebbe finito prima, infatti la scuola avrebbe chiuso il giorno seguente. “La partizione era prevista per il 1948, ma la data era stata anticipata e i disordini erano già scoppiati in alcune parti della provincia della Frontiera Nord-Ovest e in alcune zone del Punjab”, ricorda mio padre. “Non potendo garantire la nostra sicurezza, il nostro preside aveva deciso di mandarci a casa”. Mio padre prese quello che pensava fosse un congedo temporaneo dai suoi molti amici indù e sikh e partì per Shergarh, il suo villaggio nel distretto di Okara, 70 miglia a sud-ovest di Lahore.

Per fortuna, la linea che fu tracciata due mesi dopo, dividendo il Punjab in due, assegnò Shergarh al Pakistan. Mio padre, musulmano, ebbe la grande fortuna di non dover fuggire dalla sua casa ancestrale. Ciononostante, seguirono tre mesi di puro terrore. “Non ho mai conosciuto un periodo di grande paura e incertezza”, dice. Shergarh era circondata da villaggi Sikh. Una volta iniziate le uccisioni, gli abitanti del villaggio si preparavano a un attacco ogni giorno. “Bande selvagge di predoni armati di falci, asce e spade vagavano in aperta campagna, uccidendo e mutilando chiunque trovassero di fede opposta”

Anche il nonno di mio padre era stato in buoni rapporti con i suoi vicini Sikh e Hindu. Questa vicinanza non era insolita nel Punjab pre-partition. “Non c’erano matrimoni tra le comunità e tendevamo a non mangiare a casa dell’altro, ma eravamo amici per la pelle”, ricorda il fratello di mia madre, Syed Babar Ali, che ora ha 91 anni.

Quando mio padre tornò a scuola a settembre, era uno dei soli 30 dei 300 ragazzi che erano partiti in aprile. Gli altri, indù e sikh, se ne erano andati. La scuola aveva anche perso molti del suo personale. “C’erano più mucche nella latteria della scuola che ragazzi in classe”, ricorda. “

È vero, la tensione politica era cresciuta inesorabilmente nei due decenni precedenti la partizione, mentre i leader del Congresso nazionale indiano e della Lega musulmana bisticciavano sui termini dell’amaro divorzio. Ma la repentinità, la portata e la ferocia della violenza che scoppiò nel 1947 fu ancora scioccante. Come hanno notato storici e scrittori come Nisid Hajary e Saadat Hassan Manto, fu un periodo in cui i normali costumi della civiltà furono sospesi e i vicini si massacrarono l’un l’altro senza pensarci.

Le cifre parlano da sole, ma fu la barbarie che si scatenò ad essere terrificante. I treni pieni di rifugiati che attraversavano il confine furono fermati e ogni uomo, donna e bambino a bordo fu massacrato. Solo il macchinista veniva risparmiato, in modo da poter portare il suo macabro carico a destinazione. Le donne – alcune anche di 10 anni – furono catturate e violentate, e il ventre delle donne incinte fu squarciato. I bambini venivano sbattuti contro i muri e le loro teste venivano sfondate. La mia prozia, all’epoca una donna sposata che viveva nella città fortificata di Lahore, mi disse di aver visto un uomo attraversare una strada inquietantemente tranquilla piena di cadaveri. Era a metà strada quando qualcuno gli ha sparato. Raccogliendo il corpo di un bambino, l’ha usato come scudo protettivo mentre attraversava di corsa. “Non so se quell’uomo fosse musulmano o indù”, mi disse 30 anni dopo. “

La partizione, come ha osservato lo storico pakistano Ayesha Jalal, è stata “l’evento storico centrale dell’Asia meridionale del XX secolo”. Ha segnato coloro che l’hanno vissuto e ha inasprito permanentemente le relazioni tra i due paesi. “È impossibile capire le relazioni tra India e Pakistan senza guardare indietro alla partizione”, dice Alex von Tunzelmann, storico e autore di Indian Summer, una storia della partizione. “

Qui cinque persone condividono le loro storie di vita attraverso la partizione.

Mazhar Malik, 86

Sono nato nello stato settentrionale di Jammu e Kashmir, il maggiore di sei figli. Siamo musulmani Punjabi, ma abbiamo vissuto a Jammu perché mio padre era il direttore dell’educazione lì. A differenza della vicina città di Srinagar, che era prevalentemente musulmana, Jammu era per circa tre quarti indù e un importante centro del partito indù di destra, Rashtriya Swayamsevak Sangh. Ma il nostro quartiere nel sud era musulmano. Io e le mie due sorelle frequentavamo una scuola nel nord, a circa due miglia da casa nostra. In mezzo c’era la zona della città dominata dagli indù. Le rivolte tra comunità erano frequenti e ogni volta che scoppiavano disordini mia madre ci faceva saltare la scuola per un paio di giorni. Se la situazione peggiorava, veniva imposto il coprifuoco e venivano chiamate le truppe del Maharaja finché non veniva ristabilito l’ordine.

In maggio erano iniziati i disordini in alcuni distretti del Punjab. C’era anche un crescente disagio a Jammu, ma, abituati com’eravamo a questi disordini, pensavamo che fosse la stessa cosa. Srinagar era tranquilla, così ci trasferimmo da una zia e uno zio che vivevano lì, progettando di tornare a casa non appena le cose si fossero calmate.

Al momento della divisione, c’erano dubbi su quale paese lo stato di Jammu avrebbe aderito. Aveva una maggioranza musulmana, ma il suo sovrano, Hari Singh, era indù. A metà agosto, il resto dell’India era già stato spartito, ma i nostri destini erano ancora in bilico. Con il passare del mese, i rifugiati indù e sikh arrivarono a Srinagar zoppicando, raccontando le storie dello spargimento di sangue a cui erano sfuggiti nel Punjab. Non passò molto tempo prima che scoppiassero disordini in tutta Jammu.

A settembre i miei genitori, insieme ad altre due famiglie musulmane, decisero di trasferirsi temporaneamente in Pakistan per sicurezza. Un camion è partito da Rawalpindi per raccoglierci. Alla vigilia della nostra partenza, mio padre decise che sarebbe rimasto. Come funzionario pubblico, si sentiva in dovere di tornare a Jammu, dato che non aveva il permesso ufficiale di lasciare il suo posto. Il 28 settembre siamo saliti sul camion con due valigie e due rotoli di biancheria da letto ciascuno e siamo partiti per Muzaffarabad, in Pakistan, lungo la strada del fiume Jhelum – un bel viaggio in qualsiasi altra circostanza. Mio padre fece rapporto per il servizio nella città di Jammu il 5 ottobre. In Pakistan, mia madre riuscì a mettersi in contatto con il fratello minore di mio padre, un contabile che era di stanza a Rasul headworks nel Punjab settentrionale, e andammo da lui.

L’8 novembre, abbiamo ricevuto un parente da Gujranwala, una città del Punjab a qualche distanza da Rasul. Ci ha detto che, tre giorni prima, nostro padre aveva lasciato Jammu in un convoglio di camion organizzato dal governo statale e scortato dalle sue truppe. Nei camion c’erano circa 1200 musulmani. Il crepuscolo stava scendendo quando il convoglio si fermò improvvisamente oltre i confini della città e le truppe ordinarono a tutti di scendere. Nell’oscurità crescente, i viaggiatori videro gruppi di uomini emergere da dietro gli alberi e formare due cerchi concentrici intorno a loro. Erano armati di bastoni, spade e pugnali. Ad un segnale del loro capo, si precipitarono sui civili disarmati, colpendo, tagliando, distruggendo. Fu, ci disse, una scena di violenza inimmaginabile. La gente correva qua e là, implorando pietà; le madri cercavano di proteggere i loro figli; i vecchi cadevano silenziosamente in ginocchio; gli uomini cercavano invano di reagire. Per fortuna, poiché era ormai buio, circa un terzo riuscì a fuggire. Il confine era a poche miglia e i fortunati riuscirono a passare. Nostro padre non era uno di loro. “Malik Sahib fu martirizzato quella sera”, disse il nostro parente, abbassando gli occhi.

In effetti, la notizia non era corretta: mio padre si era offerto volontario per partire con il convoglio, ma gli fu chiesto dalle autorità di restare indietro e di unirsi a uno in partenza il giorno dopo.

Questa volta, era pieno giorno e gli assassini erano più organizzati. Fecero a pezzi tutti e gettarono i corpi in un canale vicino. Una manciata di sopravvissuti – quelli che avevano lasciato per morti o che si erano buttati nel canale. Un amico di mio padre, Chaudhry Hameedullah, era tra i sopravvissuti. Egli disse: “Ho visto Sahib che veniva abbattuto. Ma non so dire se sia sopravvissuto o meno”

A causa di questo piccolo elemento di dubbio, mia madre si è aggrappata alla speranza per mesi.

Sono tornato a Jammu nel 1979, accompagnato da mia moglie e mia figlia. Abbiamo ancora dei parenti lì. Ho visto la mia vecchia casa, ho incontrato i miei compagni di scuola indù, ho visitato la mia scuola. Ma sono andato con un solo scopo: vedere il luogo dove hanno ucciso mio padre.

Sohinder Nath Chopra, 82

Sono nato in un piccolo villaggio chiamato Chahal Kalan nel distretto di Gujranwala, Punjab. Lo sogno ancora. Chahal Kalan era circondato da campi aperti e laghi dove venivano gli uccelli migratori. Si poteva sentire il tintinnio delle campane dei tori che guidavano i pozzi persiani. Usavamo torte di sterco come combustibile. Durante l’inverno, il fumo dei nostri fuochi e la nebbia dei laghi si mescolavano e avvolgevano il nostro villaggio.

Nel mio villaggio, noi indù eravamo solo il 5% della popolazione. Il resto erano musulmani. Ma c’era un’armonia assoluta. La partizione fu annunciata il 15 agosto. Indù e musulmani decisero congiuntamente che avremmo sorvegliato insieme il nostro villaggio. Furono formati gruppi di guardia notturna. Una settimana dopo, si diffuse la voce che il villaggio stava per essere invaso. Così i miei genitori e altri indù mandarono i loro figli in un vicino villaggio Sikh per sicurezza. All’ora di pranzo, abbiamo sentito che il nostro villaggio era stato invaso e che una folla musulmana stava venendo ad ucciderci; siamo scappati nel panico. Ma la sera abbiamo saputo che il nostro villaggio non era stato affatto invaso.

Alcuni giorni dopo, un capo militare arrivò su una jeep per aiutarci a evacuare. Ma era una piccola jeep e la nostra era una famiglia numerosa, così mio padre declinò l’offerta. Disse: “Ci fidiamo dei nostri vicini e se dobbiamo diventare musulmani lo faremo, ma non ce ne andremo”. Il mullah della moschea vicina mandò un messaggio a mio padre: se voleva convertirsi, sarebbe stato felice di celebrare la cerimonia. Un paio di giorni dopo, però, il mullah ricevette un messaggio dall’amministrazione pakistana di non convertire nessuno e di non incoraggiarlo a rimanere. Così consigliò a mio padre di partire al più presto. Eravamo pronti a partire quando i nostri vicini e alcune persone esterne al nostro villaggio hanno preso d’assalto la nostra casa. Ma i nostri servi cristiani ci hanno protetto e sono riusciti a portarci fuori illesi. Avevamo solo due bagagli. Uno era un baule lucido, in realtà un’esca, contenente pochi vestiti. In una piccola borsa portavamo tutti i nostri oggetti di valore – oro, contanti e tutto quello che potevamo metterci dentro.

Aveva piovuto la notte prima e la strada era bagnata. Mia madre aveva quasi 50 anni. Non era mai uscita di casa; ora correva a piedi nudi. C’erano circa 1.000 persone in quella carovana, sorvegliata dall’esercito su tre lati. La gente era in piedi sui tetti e ci guardava passare. Gli amici musulmani di mio fratello sono corsi su per abbracciarlo e salutarlo. Anche i miei amici mi salutavano da lontano. Abbiamo passato la notte in una scuola elementare. Non c’era luce, non c’erano bagni.

Al mattino seguente, i camion dell’esercito ci hanno portato al campo successivo nella città di Gujranwala, dove c’era il caos totale. Lì abbiamo saputo che il villaggio ancestrale di mia madre era stato attaccato e che molte persone erano state uccise. Mia madre, naturalmente, era molto turbata. Anche mio fratello era stato lì allora. Ma, fingendosi musulmano, era scappato.

Quando la nostra carovana ha finalmente attraversato il confine, c’erano grida di: “Hindustan zindabad! Bharatmata zindabad!”. (“Viva la madre India!”) La gente singhiozzava. Cibo e acqua venivano distribuiti. È stato un grande sollievo essere finalmente al sicuro. Siccome avevamo dei parenti a Delhi, abbiamo deciso di andarci.

Siamo riusciti a trovare posto su un treno, ma era pieno di passeggeri feriti e bambini piangenti. Ero eccitato, perché era la mia prima volta su un treno, ma la puzza di sangue era opprimente. Il nostro vagone fu staccato a Samalkha in Haryana, dove, per la prima volta, vidi maiali, pavoni e scimmie. La gente di Samalkha organizzò il cibo. Hanno mandato un medico per curare i feriti. Ci chiamavano pakistani, ma erano molto disponibili.

Venendo da un villaggio, Delhi mi ha stupito. Mio cugino voleva mostrarmi la città, così mi ha portato in bicicletta a vedere le attrazioni, che erano tutte deserte.

Quasi in una notte, la popolazione di Delhi è passata da mezzo milione a un milione e mezzo. I beni di prima necessità scarseggiavano. C’era bisogno di una tessera di razionamento per tutto. C’erano lunghe code per i rifornimenti e le lotte erano frequenti. La gente pensava che il governo britannico fosse molto meglio. La macchina del governo era stata ampliata enormemente per far fronte alle richieste, e nuove reclute erano rifugiate. Questo portò molta corruzione, poiché tutti volevano fare soldi. Questa era l’atmosfera in quel periodo.

Muneera Salahuddin, 86

Ero adolescente e vivevo a Lahore, vicino alla stazione ferroviaria. Anche se noi musulmani eravamo la maggioranza, la nostra era una zona mista, con indù, musulmani e sikh che vivevano nelle immediate vicinanze. Che io sappia, non c’erano mai stati problemi prima. Sì, non mangiavamo a casa degli altri, ma per il resto vivevamo in termini amichevoli. Di fronte a casa nostra c’erano diversi negozi di proprietà degli indù. Con l’avvicinarsi della partizione, la maggior parte di loro se ne andò a Delhi. Ma un droghiere, avendo mandato la sua famiglia al sicuro, era rimasto indietro per concludere i suoi affari. I nostri servi musulmani frequentavano il suo negozio ed erano suoi amici. Quando iniziarono gli omicidi, lo portarono di nascosto a casa nostra per sicurezza. E lì è rimasto, mentre la città bruciava e le strade si riempivano di cadaveri.

Un giorno, ero in piedi sulla veranda davanti al nostro bungalow. Siccome la casa era su un basamento, avevo una buona vista della strada fuori e vidi il negoziante strisciare fuori dal cancello. Penso che, poiché era un indù rigoroso, aveva un problema a condividere il bagno con il nostro personale musulmano e stava uscendo per fare i suoi bisogni. Prima che potessi gridare, una folla è scesa su di lui. Un minuto prima stava chiudendo con cura il cancello e quello dopo era stato fatto a pezzi. Devo aver urlato, perché mio fratello maggiore è uscito, mi ha messo una mano sugli occhi e mi ha trascinato in casa. Ma era troppo tardi. Avevo già visto tutto: quando gli hanno tagliato la gola, una fontana di sangue è schizzata fuori, e gli hanno squarciato lo stomaco in modo da far uscire gli intestini. Sono passati 70 anni, ma non posso dimenticare quella vista.

Jaya Thadani, 90

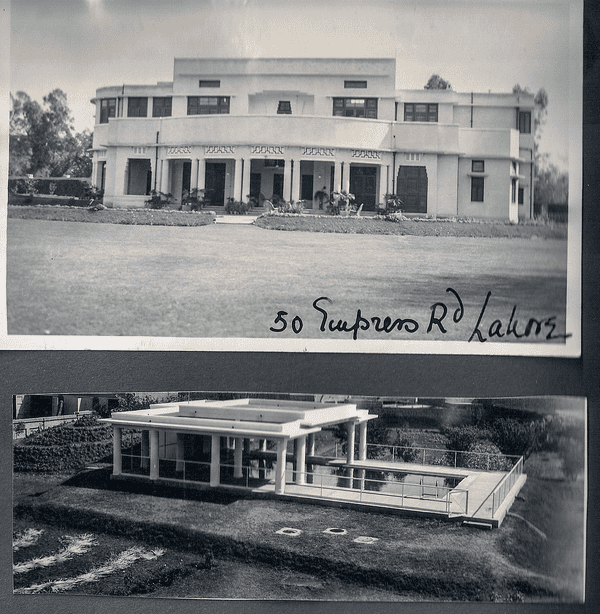

Avevamo una bella casa in Empress Road a Lahore. Costruita nel 1933, era la prima casa “moderna” art deco della città. C’era un’ampia scala di marmo, una bella biblioteca, pavimenti in parquet e un giardino di tre acri. C’era anche una piscina e un frutteto di alberi da frutto. Oltre alla biblioteca di mio padre, la casa era piena di tesori che mia madre aveva raccolto: porcellane di Sèvres, vetri veneziani, argento antico. Mio padre, Kanwar Dalip Singh (un nipote del Maharaja di Kapurthala), era un giudice dell’alta corte. Mia madre, Reva, era una bon vivant e una famosa padrona di casa. Ci sarebbero state cene formali al nostro tavolo che poteva ospitare 18 persone, oltre a danze e bande dal vivo e recital musicali e spettacoli teatrali amatoriali. Anche se i nostri antenati erano Sikh, mio padre era cristiano e mia madre era una seguace del Brahmo Samaj, un movimento riformista indù. Avevano molti amici musulmani, che entravano e uscivano costantemente da casa nostra.

Sono nato a Lahore e lì ho studiato. Nel luglio 1947 sono partito per l’Inghilterra. Ero lì quando è avvenuta la partizione. I miei genitori erano a Lahore. Percependo il vento che soffiava, mio padre aveva già deciso di vendere la casa al consolato americano. Gli amici più stretti di mio padre erano due signori musulmani, Feroz Khan Noon (poi primo ministro del Pakistan) e Khizar Hayat Tiwana (premier del Punjab fino al 1947) e supplicarono mio padre di non partire. Era un cristiano, sarebbe stato al sicuro. Ma mio padre era irremovibile. Disse, preveggentemente, che non ci sarebbe stato posto per le minoranze in Pakistan o in India.

Poiché avevamo famiglia a Delhi, pensò che saremmo andati lì. Quando iniziarono gli omicidi e i saccheggi, Feroz e Khizar fornirono sentinelle musulmane per proteggerci. Ma tutto intorno c’era il caos. I miei genitori si attardarono fino all’inizio di agosto, quando un altro caro amico musulmano, Ishat Habibullah, disse ai miei genitori: “Andate ora, finché potete. Non preoccupatevi delle vostre cose. Ci penserò io”. I miei genitori fecero due valigie e partirono. Credo sia stata la cosa più difficile che abbiano mai fatto. Mio padre non si è mai ripreso. Non era la casa – il Maharajah Harnam Singh, mio nonno, se n’era andato dallo stato di Kapurthala quando si era convertito al cristianesimo, quindi cos’era una semplice casa? Fu l’attacco a quella comunità di amicizia, i valori plurali e liberali in cui viveva, che gli spezzò il cuore.

Delhi era come andare su un altro pianeta. I miei genitori non riuscivano a leggere i cartelli stradali, che erano in hindi, non in urdu. Avevano perso la loro comunità. Poi è arrivata una sorpresa. Qualche mese dopo, ricevettero una lettera da Ishat che diceva loro che stava inviando le loro cose. I camion arrivarono da Lahore, pieni di tutto ciò che avevano lasciato – fino alla carta da lettere nella scrivania di mia madre, con il timbro del nostro indirizzo di Empress Road – tranne il servizio da tavola di Sèvres di mia madre, l’edizione del folio di Shakespeare di mio padre che aveva ricevuto come regalo di nozze (più tardi scoprii che entrambi erano stati rubati dagli americani) e il nostro tavolo da pranzo, che era troppo grande per essere messo nel camion.

Sono nato in quella casa di Empress Road. Avevo pensato che sarei morto lì. Come mio padre, non mi sono mai ripreso. L’unica cosa che gli sfollati sanno è che non torneranno mai a casa. A parte un breve periodo della mia vita in cui ho vissuto a Londra e sono riuscita a trovare delle persone simili, non mi sono mai più sentita a casa.

Anjolie Ela Menon, 77

“Avevo sette anni durante la partizione. Mio padre era un tenente colonnello al comando di un ospedale in una bella stazione di collina chiamata Murree, in quello che è diventato il Pakistan. L’indipendenza era avvenuta una settimana prima, ma tutto sembrava calmo e tranquillo. Non avevamo fretta di partire; non avevamo fatto i bagagli. Il 24 agosto, mio padre andò a trovare un suo buon amico, un indù, che era un medico civile. Al mercato giravano voci che ci sarebbero stati dei problemi e a noi indù è stato consigliato di andarcene. Ma l’amico di mio padre era irremovibile sul fatto che non sarebbe partito. Nato a Murree, aveva esercitato lì per 40 anni. La mattina dopo fu scoperto in casa sua, morto in una pozza di sangue. Mio padre decise di far uscire immediatamente la famiglia. Ricordo che mi hanno fatto sdraiare sul pavimento del camion perché per tutto il viaggio di 30 miglia verso il quartier generale dell’esercito a Rawalpindi il nostro veicolo è stato bersagliato dai cecchini. Alla fine abbiamo raggiunto la mensa dell’esercito, dove c’era un aereo militare Dakota in partenza per Delhi. Mio padre riuscì a far salire su quel volo mia madre, me, mia sorella minore e uno dei nostri domestici. Ci sedemmo per terra accanto a molti soldati, alla famiglia di un medico sikh e a un certo numero di sacchi.

Il giorno in cui arrivammo da mia zia a Delhi, il suo dhobi musulmano barcollò in casa stringendo l’addome. Lo stomaco era stato squarciato e aveva in mano gli intestini.

A settembre, dal Pakistan arrivavano treni pieni di cadaveri. Mio padre e il suo collega indù, il dottor Basu, si erano uniti a un convoglio di camion da Rawalpindi a Delhi. Partirono intorno al 29 agosto e non sapevamo se fossero vivi o morti fino alla fine di settembre, quando mio padre, esausto, arrivò e ci raccontò di migliaia di rifugiati e del fiume Jhelum, che era diventato rosso di sangue. Il dottor Basu e mio padre, che era un chirurgo, avevano operato dei feriti lasciati sulla strada. They ran out of anaesthetic and catgut so they made do with ordinary thread. Luckily, they had a big canteen containing liquor, so they made patients drink it as anaesthetic and poured it on to wounds to stop infection.

I grew up and became a painter. It strikes me as strange that very little art came out of those experiences. I think we don’t want to remember.

Accounts of Sohinder Nath Chopra and Anjolie Ela Menon courtesy of the Partition Museum, Amritsar

{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Share on Facebook

- Share on Twitter

- Share via Email

- Share on LinkedIn

- Share on Pinterest

- Share on WhatsApp

- Share on Messenger