「傷は癒えない」:分割の恐怖を生き抜く

90年代初頭、ヒンドゥー教徒の友人たちの家族の結婚式に出席するため、ラホールからデリーへ向かいました。 その際、ラホールからデリーを訪れていた友人とばったり会いました。 パンジャブ語でおしゃべりをしていると、近くに恰幅のいい中年男性が潜んでいて、どうやら私たちの会話を盗み聞きしているようだった。

「あなたがラホールのことを言ったとき、私は引き離すことができませんでした」と彼は言った。 「私たちはヒンズー教徒ですが、私の家族はラホリ人でした。 モデルタウンに家があり、アイチソン・カレッジに通っていました。 分離独立の時に出て行ったんです。 一度も戻ったことはありません。 17年前、妻が亡くなった時、子供も兄弟もいないけど、何とかやっていけると思ったんです。 しかし、今、老いの孤独が忍び寄ってきて、一番に思うのは、子供のころの幸せです。 ラホールに帰りたいという思いがあります。 死ぬまでに一度は見てみたい」

デリーのどこに行っても同じような話を聞きましたが、それは驚くことではありません。 分離独立の際、デリーにはパンジャブからヒンドゥー教徒とシーク教徒の難民が大量に流入した。 ある者はインドの他の地域に移り住みましたが、ほとんどの者はそこに留まり、根を下ろしたのです。 90年代には、そうした高齢の移民がたくさん生きていた。私がラホールから来たと聞いて彼らにばったり会うと、「本物のラホリ・パンジャブ語で話してくれ」と詰め寄られたものだ。 また、アナカリバザール、シャリマー・ガーデン、メイヨー芸術学校、モデルタウンなど、50年近く会っていない子供の頃の思い出の場所を尋ねる人もいた。 「私たちの家はクイーンズロードにありました。 半円形の車道と黒い錬鉄製のバルコニー。 まだあるかな? 「夏の夜、運河でホタルが乱舞する?」 “ファレッティのホテルには? あの有名なキャバレーは? 作家で歴史家の故クシュワント・シン(かつてラホリ人だったデリー・ワラー)に、デリーでの出会いを話すと、彼は微笑んで言った。 「映画館で見るべきだよ。

70年前の1947年8月14日、200年にわたる英国の支配が終わり、インドはイスラム教徒が主体のパキスタンとヒンドゥー教徒が主体のインドという二つの独立国に分かれました。 近代史上、最も痛ましい出産の一つであった。 パンジャブやベンガル地方のイスラム教徒は、急遽引かれた国境を越えてパキスタンに逃げ込み、ヒンズー教徒やシーク教徒は逆にインドに逃げ込んだため、1200万人以上が避難生活を余儀なくされた。

当時エリート寄宿学校であるAitchison collegeにいた父は、1947年4月に英国人校長に呼び出され、臨時総会を開いたことを記憶しています。 通常、学校は6月の第1週に夏休みに入るのですが、校長は、今年はもっと早く学期が終わると発表し、実際、翌日には学校が閉鎖されることになったのです。 「1948年に分割される予定だったのが、前倒しされ、北西辺境州やパンジャブ州の一部では、すでに暴動が起きていました」と父は振り返る。 「校長は、私たちの安全を保証できないので、帰国させることにしたのです」。

幸運なことに、2ヵ月後に引かれたパンジャブ州を二分する線引きで、シャーガーはパキスタンに割り当てられました。

幸運なことに、2ヵ月後に引かれたパンジャブ州を二分する線によって、シェルガーはパキスタンに割り当てられました。 しかし、そのあと3カ月間、恐怖の日々が続いた。 「これほど恐怖と不安に満ちた時期はなかった」と彼は言う。 シャーガーはシーク教徒の村に囲まれていた。 殺戮(さつりく)が始まると、村人たちは毎日、襲われるのではないかと身構えた。 「鎌、斧、剣で武装した略奪者の野生の一団が広い田園地帯を歩き回り、異教徒を見つけると殺害し切り刻んだ」

しかし父の祖父はシーク教徒やヒンドゥー教徒の隣人と仲が良かったのである。 この親密さは、分割前のパンジャブでは珍しいことではありませんでした。 「

9月に父が学校に戻ったとき、4月に出て行った300人の少年のうち、彼はわずか30人のうちの1人でした。

9月に父が学校に戻ったとき、4月に退学した300人の男子生徒のうち、彼はわずか30人の1人でした。 学校は多くのスタッフを失った。 「学校の酪農場には、教室にいる男子生徒より、牛のほうが多かった」と彼は回想している。 「

確かに、分割前の20年間、インド国民会議とムスリム連盟の指導者たちは、離婚の条件をめぐって口論を重ね、政治的緊張は高まりつつありました。 しかし、1947年に勃発した暴力の突発性、規模、獰猛さは衝撃的であった。

その数字が物語るように、恐ろしいのは、解き放たれた野蛮さです。 国境を越える難民を乗せた列車は止められ、乗っていた男、女、子供はすべて虐殺された。 運転手だけが助かり、目的地まで運ぶことができた。 女性(中には10歳の子も)は捕らえられ、レイプされ、妊婦の腹は切り裂かれた。 赤ん坊は壁に叩きつけられて頭を打ち抜かれた。 当時、城壁に囲まれたラホールに住んでいた私の大叔母は、死体が散乱する不気味に静かな通りを渡る男を見たことがあると言っていました。 渡っている途中、何者かに銃で撃たれたそうだ。 彼は幼児の遺体を拾い上げ、それを盾にして駆け抜けた。 「あの人がイスラム教徒なのかヒンズー教徒なのかわからないわ」。 「

パキスタンの歴史家Ayesha Jalalが観察したように、分割は「20世紀の南アジアにおける中心的な歴史的出来事」でした。

パキスタン人の歴史家であるアイーシャ・ジャラルは、「20世紀の南アジアの中心的な歴史的出来事」であると述べています。 歴史学者で『Indian Summer』の著者であるアレックス・フォン・トゥンゼルマン氏は、「分割を振り返ることなしに、インドとパキスタンの関係を理解することは不可能だ」と言う。

ここでは、5人の人々が、分割を生き抜いた物語を語ります。

私は北部のジャンムー・カシミール州で、6人兄弟の長男として生まれました。 私たちはパンジャブ系のイスラム教徒ですが、父がジャンムーの教育局長を務めていたため、ジャンムーに住んでいました。 イスラム教徒が多い隣町のスリナガルと違い、ジャンムーは4分の3ほどがヒンドゥー教徒で、ヒンドゥー右翼政党ラシュトリヤ・スワヤンセバク・サングが重要な中心地として活動していた。 しかし、私たちが住んでいた南部はイスラム教徒が多かった。 私と妹2人は、家から2マイルほど離れた北部の学校に通っていた。 その間に、ヒンドゥー教徒が多く住む地域がある。 暴動が頻発し、母は私たちを2、3日学校に行かせなかった。

5月になると、パンジャブ州のいくつかの地区で暴動が始まりました。

5月になると、パンジャブ州のいくつかの地区で暴動が始まり、ジャンムー州でも不安が広がったが、こうした混乱に慣れている私たちは、また同じようなことが起こるのだろうと思っていた。 スリナガルは平和だったので、そこに住む叔父叔母のところに身を寄せて、落ち着いたら帰ろうと思っていました」

分割のとき、ジャンムー州はどちらの国に入るか迷った。 イスラム教徒が多数を占めるが、支配者のハリ・シンはヒンドゥー教徒である。 8月中旬、インドの他の地域はすでに分割されていましたが、私たちの運命はまだ不安定な状態でした。 月が明けると、ヒンドゥー教徒やシーク教徒の難民が、パンジャブでの流血を避けて、足を引きずりながらスリナガルにやってきた。

9月、私の両親は、他の2組のムスリム家族とともに、安全のために一時的にパキスタンへ移住することにしました。

9月、両親は他の2組のムスリム家族と一緒に、安全のためにパキスタンに一時的に移住することを決めました。 出発の前夜、父はここに残ることを決めました。 公務員として、ジャンムーに戻る義務があると思ったからだ。

9月28日、私たちはスーツケース2個と布団2組をトラックに乗せ、ジェルム川沿いの道をパキスタンのムザファラバードに向けて出発した。 父は10月5日、ジャンムーで出勤した。

11月8日、ラズールから少し離れたパンジャブ州の町グジュランワラから親戚が届きました。 その3日前、父は州政府の手配で軍隊に護衛されたトラック隊でジャンムーを発ったのだという。 トラックには1200人のムスリムが乗っていた。 夕暮れ時、車列は市外に急停車し、軍隊は全員を降ろすように命じた。 夕闇が迫る中、木々の陰から数人の男が現れ、同心円を描いているのが見えた。 彼らは、杖、剣、短剣で武装していた。 リーダーの合図で、無防備な市民に襲いかかり、切り刻み、打ちのめした。 その光景は想像を絶するものだったという。 母親は子供をかばおうとし、老人は黙ってひざまづき、男たちは抵抗しようとしたが無駄だった。 幸いなことに、もう暗くなっていたので、3分の1ほどは逃げ延びることができた。 国境まであと数キロのところで、運のいい人たちは、はぐれることなく国境を越えることができた。 父はその中の1人ではありませんでした。 「

実際、そのニュースは間違っていました。父は輸送隊に加わることを志願していましたが、当局から、翌日出発する輸送隊に加わるために待機するように言われたのです。

今回は白昼で、犯人たちはより組織的でした。彼らは全員を切り刻み、死体を近くの運河に投げ捨てました。 見殺しにした者や運河に飛び込んだ者のうち、生き残ったのは一握りだった。 父の友人、チャウドリー・ハミードゥラもその1人だった。 彼はこう言った。 「私はサヒブが切り倒されるのを見た。

この小さな疑念のために、母は何カ月も希望にしがみついていました。

私は1979年に妻と娘を連れてジャンムーに戻りましたが、そこにはまだ親戚がいます。

私は1979年に妻と娘を連れてジャンムーに戻りましたが、そこにはまだ親戚がいますし、昔の家を見、ヒンドゥー教の学校の友人に会い、学校にも行きました。

私は、パンジャブ州グジュランワラ地区のチャハル・カランという小さな村で生まれました。 今でもそのことを夢に見る。 チャハルカランの周りには野原が広がり、渡り鳥がやってくる湖があった。 ペルシャの井戸を駆ける牛の鈴の音が聞こえる。 燃料は糞のケーキを使いました。

私の村では、ヒンズー教徒は人口のわずか5%しかいませんでした。 そのため、このような「憂き目」を見ることはありません。 しかし、そのようなことはありません。 そのような中、8月15日に分割が発表されました。 ヒンズー教徒とイスラム教徒は、共同で村を守ろうと決めました。 夜警団も結成された。 週間後、村が侵略されるという噂が流れました。 そこで、私の両親や他のヒンズー教徒は、子どもたちを隣のシーク教徒の村に避難させました。 昼休みに、私たちの村が侵略され、イスラム教徒の暴徒が私たちを殺しに来ると聞き、私たちはパニックになって逃げ出しました。 しかし、夕方には、私たちの村は侵略されていなかったと聞きました。

数日後、軍のチーフがジープでやってきて、避難を手助けしてくれたのです。 しかし、それは小さなジープで、私たちは大家族でしたから、父はその申し出を断りました。 彼は言いました。 “我々は隣人を信頼しているし、もしムスリムにならなければならないのなら、ムスリムになる。しかし、我々は離れない。” 隣のモスクのムラから父に伝言があり、もし改宗したいのであれば、喜んでその儀式を行うということでした。 しかし、数日後、パキスタン政府から、改宗も留まることも勧めるなというメッセージが届きました。 そこで彼は父に、一刻も早くここを去るよう勧めたのです。 私たちは出発の準備をしていたのですが、隣人や村の外から来た人たちが私たちの家を襲撃してきたのです。 しかし、クリスチャンの使用人が私たちを守ってくれ、何とか無傷で外へ連れ出すことができました。 私たちの荷物は2つだけでした。 一つはピカピカのトランクで、実はオトリで、衣類が少し入っていました。

前夜に雨が降り、道路は濡れていました。 母は50歳を目前にしていた。 母は50歳を目前にして、これまで一度も外を歩いたことがなかったのに、裸足で走り出した。 三方を軍隊に守られたキャラバンには1000人ほどが乗っていた。 人々は屋根の上に立って、私たちが通り過ぎるのを見ていました。 兄のイスラム教の友人たちが駆け寄り、兄を抱きしめて別れを告げた。 私の友人たちも、遠くから手を振ってくれていた。 私たちは小学校で一夜を過ごしました。

翌朝早く、軍のトラックが私たちを次のキャンプ地であるグジュランワラ市に連れて行きましたが、そこは完全なカオス状態でした。 そこで、母の先祖の村が攻撃され、多くの人が殺されたことを知りました。 母は当然のことながら、とても動揺していました。 その時、弟もそこにいた。

私たちのキャラバン隊がようやく国境を越えたとき、叫び声が聞こえました。 ヒンドゥスターン・ジンダバド!」「ヒンドゥスターン・ジンダバド!」「ヒンドゥスターン・ジンダバド!」。 バーラトマタ・ジンダバド!」。 (母なるインド、万歳!」人々はすすり泣いた。 食べ物や水が配られた。 やっと安全になったという安堵感でいっぱいだった。

デリーに親戚がいたので、そこへ行くことにしたのですが、列車は負傷した乗客と泣き叫ぶ子供たちでごった返していました。 列車に乗るのは初めてだったので興奮しましたが、血のにおいに圧倒されました。 ハリヤナ州のサマルカで車両が切り離され、そこで初めて豚やクジャク、猿を見た。 サマルカの人たちは、食料を用意してくれた。 負傷者を治療するために医者を派遣してくれた。

村から来た私は、デリーに驚かされました。

村から来た私は、デリーに驚きました。いとこが案内してくれというので、自転車で観光に連れて行ってくれましたが、どこも閑散としていました

一夜のうちに、デリーの人口は50万人から150万人に膨れ上がりました。

一夜にして、デリーの人口は50万人から150万人に膨れ上がり、生活必需品も不足した。 何でも配給カードが必要だった。 物資の調達には長い列ができ、争いも頻発した。 人々は、イギリスの統治の方がずっとましだと思っていた。 政府機関は需要に対応するため大幅に拡張され、新入社員は難民となった。 そのため、金儲けのために汚職が多発した。

ムネーラ・サラフディンさん(86)

私は10代で、ラホールの鉄道駅近くに住んでいました。 私たちイスラム教徒が多数派でしたが、ヒンズー教徒、イスラム教徒、シーク教徒が近所に住む混住地域でした。 私の知る限り、それまでトラブルはなかった。 確かに、お互いの家では食事はしないが、それ以外は友好的に暮らしていた。 家の前には、ヒンズー教徒が経営する店が何軒もあった。 そのほとんどが、分離独立が近づくと、デリーへ出て行った。 しかし、ある八百屋は、家族を安全な場所に送り出し、商売の仕上げのために残っていた。 イスラム教徒の使用人は、彼の店によく出入りし、仲良くしていた。 殺戮が始まったとき、彼らは彼を安全のために私たちの家にこっそり連れてきた。

ある日、私はバンガローの前にあるベランダに立っていた。

ある日、バンガローの前のベランダに立っていたら、台座の上に建っているので外の通りがよく見え、店主が門から忍び出てくるのが見えた。 彼は厳格なヒンズー教徒なので、イスラム教徒のスタッフとトイレを共有することに問題があり、用を足すために外に出たのだと思う。 私が声をかける前に、暴徒が彼のもとに下りてきた。 慎重にゲートを閉めていたかと思うと、次の瞬間、彼はズタズタに引き裂かれていた。 私は悲鳴を上げたに違いありません。兄が飛び出してきて、私の目を手で押さえ、家の中に引きずり戻したのです。 でも、もう遅かったんです。 のどを切り裂かれると血が噴き出し、腹を切り裂かれて腸が飛び出すのを、私はもう全部見てしまった。 もう70年も前のことですが、あの光景を忘れることはできません」

Jaya Thadani, 90

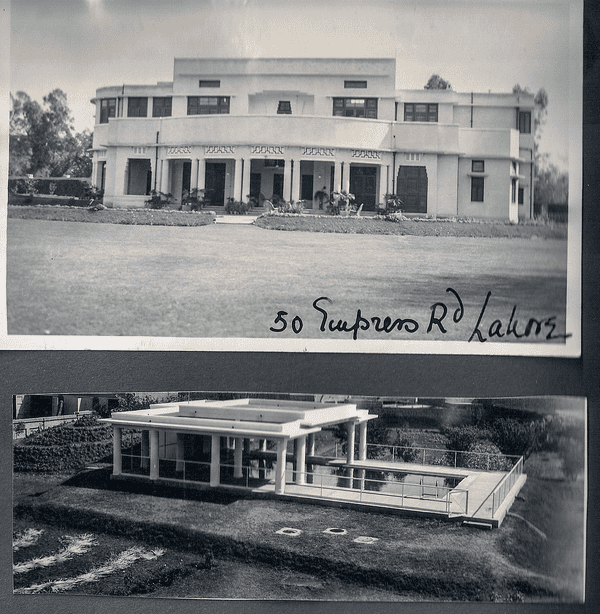

私たちはラホールのエンプレス・ロードに美しい家を建てていました。 1933年に建てられたそれは、市内で最初の「近代的」なアールデコ様式の家でした。 大理石の階段、立派な図書室、寄木細工の床、3エーカー(約3.5平方キロメートル)に広がる庭がありました。 また、プールや果樹園もありました。 父の書斎のほか、セーヴルの陶磁器、ベネチアングラス、アンティークの銀など、母が集めた宝物でいっぱいでした。 私の父、カンワル・ダリプ・シン(カプルタラのマハラジャの孫)は、高等法院の判事をしていた。 母のレバは、陽気で有名なホステスでした。 18人掛けのテーブルで正餐が開かれ、ダンス、生バンド、音楽リサイタル、アマチュア劇などが行われました。 私たちの祖先はシーク教徒ですが、父はキリスト教徒で、母はヒンドゥー教の改革運動であるブラフモ・サマジの信者でした。

私はラホールで生まれ、そこで教育を受けました。 1947年7月、私はイギリスへ旅立ちました。 分離独立が起こったとき、私はそこにいたのです。 両親はラホールにいました。 風向きを察知した父は、すでに家を米国領事館に売却することを決めていました。 父の親友は、フェロズ・カーン・ヌーン(後のパキスタン首相)とキザール・ハヤット・ティワナ(1947年までパンジャブ州首相)という2人のイスラム教徒で、彼らは父に家を出ないようにと懇願しました。 彼はキリスト教徒だから安全だ」と。 しかし、父は頑として譲らなかった。

私たちはデリーに家族がいたので、彼は私たちがそこに行くと思っていたのです。 殺人と略奪が始まったとき、FerozとKhizarは私たちを守るためにイスラム教徒の衛兵を用意してくれました。 しかし、周りは騒然としていました。 両親は8月の初めまで留まっていたが、もう一人の親愛なるムスリムの友人、イシャット・ハビブラが私の両親に言った。 「今のうちに行きなさい。 荷物のことは心配するな。 私が面倒を見るから」と言った。 両親はスーツケース2個に荷物を詰め、出発した。 それは、両親にとって最も困難なことだったと思います。 父は立ち直れませんでした。 祖父のマハラジャ・ハーナム・シンは、キリスト教に改宗してカプルタラ州から立ち去ったのですから、たかが家ごときで何があるのでしょうか。

デリーは別の惑星に行くようなものでした。 両親は、ウルドゥー語ではなくヒンディー語で書かれた道路標識を読めなかったのです。 彼らは自分たちのコミュニティを失っていたのです。 そして、驚きがありました。 数ヵ月後、イシャトから荷物を送るという手紙が届いたのです。 母のセーブルのディナーサービス、父が結婚祝いにもらったシェイクスピアのフォリオ版(どちらもアメリカ人に盗まれたことが後でわかりました)、大きすぎてトラックに入れられなかったダイニングテーブルを除いて、母の机の中のメモ用紙まで、彼らが残したものすべてが、ラホールからトラックできちんと届きました。

私はエンプレス・ロードのあの家で生まれ、あそこで死ぬのだと思っていました。

私はあのエンプレス・ロードの家で生まれ、あそこで死ぬのだと思っていました。 避難民が知っていることは、決して家に帰れないということです。

Anjolie Ela Menon, 77

「分離独立のとき、私は7歳だったんです。 父は中佐で、後にパキスタンとなるムリーという美しい丘陵地帯の病院の指揮をとっていました。 独立は一週間前でしたが、すべてが平穏で静かな様子でした。 私たちは何も荷造りせず、出発を急ぎませんでした。 8月24日、父は親友のヒンズー教徒の民間の医者に会いに行った。 市場ではトラブルが起きるという噂があり、私たちヒンズー教徒は立ち去るようにと言われていました。 しかし、父の友人は頑として帰ろうとしなかった。 彼はムリーで生まれ、40年間そこで開業していた。 翌朝、彼は家の中で血まみれで死んでいるのを発見されました。 父はすぐに家族を連れ出すことにした。

ラワルピンディの陸軍司令部までの30マイルの道のりの間、私たちの車はずっと狙撃手に狙われていたので、私はトラックの床に寝かされていたのを覚えています。 ようやくたどり着いた軍の食堂では、デリーに向かう軍のダコタ飛行機が発着していました。 父は、母と私、妹と召使いの1人をその飛行機に乗せることに成功しました。

私たちがデリーの叔母の家に着いた日、彼女のイスラム教徒のドービは、腹部を押さえてよろめきながら家に入ってきました。

9月になると、パキスタンから列車が到着し、死体で溢れていました。

9月になると、パキスタンから死体満載の列車が到着し、父とヒンズー教徒の同僚であるバス医師は、ラワルピンディからデリーに向かうトラックの車列に加わっていたのです。 8月29日に出発し、9月末に疲れ果てた父が到着して、何千人もの難民と血で赤く染まったジェルム川のことを話してくれるまで、彼らの生死はわからなかった。 バス医師と外科医の父は、道路脇に残された負傷者の手術をしていた。 They ran out of anaesthetic and catgut so they made do with ordinary thread. Luckily, they had a big canteen containing liquor, so they made patients drink it as anaesthetic and poured it on to wounds to stop infection.

I grew up and became a painter. It strikes me as strange that very little art came out of those experiences. I think we don’t want to remember.

Accounts of Sohinder Nath Chopra and Anjolie Ela Menon courtesy of the Partition Museum, Amritsar

{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Share on Facebook

- Share on Twitter

- Share via Email

- Share on LinkedIn

- Share on Pinterest

- Share on WhatsApp

- Share on Messenger