Effetto fotoelettrico

XIX secoloModifica

Nel 1839, Alexandre Edmond Becquerel scoprì l’effetto fotovoltaico studiando l’effetto della luce sulle cellule elettrolitiche. Sebbene non sia equivalente all’effetto fotoelettrico, il suo lavoro sul fotovoltaico fu strumentale nel mostrare una forte relazione tra la luce e le proprietà elettroniche dei materiali. Nel 1873, Willoughby Smith scoprì la fotoconduttività nel selenio mentre testava il metallo per le sue proprietà di alta resistenza in relazione al suo lavoro sui cavi telegrafici sottomarini.

Johann Elster (1854-1920) e Hans Geitel (1855-1923), studenti a Heidelberg, studiarono gli effetti prodotti dalla luce sui corpi elettrificati e svilupparono le prime cellule fotoelettriche pratiche che potevano essere usate per misurare l’intensità della luce.:458 Sistemarono i metalli rispetto al loro potere di scaricare elettricità negativa: rubidio, potassio, lega di potassio e sodio, sodio, litio, magnesio, tallio e zinco; per rame, platino, piombo, ferro, cadmio, carbonio e mercurio gli effetti con luce ordinaria erano troppo piccoli per essere misurabili. L’ordine dei metalli per questo effetto era lo stesso della serie di Volta per l’elettricità da contatto, i metalli più elettropositivi davano il più grande effetto fotoelettrico.

Nel 1887, Heinrich Hertz osservò l’effetto fotoelettrico e riferì sulla produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Il ricevitore del suo apparecchio consisteva in una bobina con uno spinterogeno, dove si sarebbe vista una scintilla al rilevamento delle onde elettromagnetiche. Ha posto l’apparecchio in una scatola oscurata per vedere meglio la scintilla. Tuttavia, ha notato che la lunghezza massima della scintilla era ridotta quando all’interno della scatola. Un pannello di vetro posto tra la sorgente di onde elettromagnetiche e il ricevitore assorbiva la radiazione ultravioletta che aiutava gli elettroni a saltare attraverso la fessura. Quando veniva rimosso, la lunghezza della scintilla aumentava. Non osservò alcuna diminuzione della lunghezza della scintilla quando sostituì il vetro con il quarzo, poiché il quarzo non assorbe la radiazione UV.

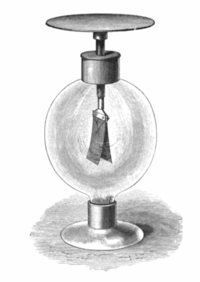

Le scoperte di Hertz portarono a una serie di indagini di Hallwachs, Hoor, Righi e Stoletov sull’effetto della luce, e specialmente della luce ultravioletta, sui corpi carichi. Hallwachs collegò una piastra di zinco ad un elettroscopio. Permise alla luce ultravioletta di cadere su una lastra di zinco appena pulita e osservò che la lastra di zinco diventava scarica se inizialmente carica negativamente, carica positivamente se inizialmente scarica, e più carica positivamente se inizialmente carica positivamente. Da queste osservazioni concluse che alcune particelle caricate negativamente venivano emesse dalla lastra di zinco quando esposta alla luce ultravioletta.

Per quanto riguarda l’effetto Hertz, i ricercatori hanno mostrato fin dall’inizio la complessità del fenomeno della fatica fotoelettrica – la diminuzione progressiva dell’effetto osservato su superfici metalliche fresche. Secondo Hallwachs, l’ozono giocava un ruolo importante nel fenomeno, e l’emissione era influenzata dall’ossidazione, dall’umidità e dal grado di lucidatura della superficie. All’epoca non era chiaro se la fatica fosse assente nel vuoto.

Nel periodo dal 1888 al 1891, un’analisi dettagliata del fotoeffetto fu eseguita da Aleksandr Stoletov con risultati riportati in sei pubblicazioni. Stoletov inventò un nuovo setup sperimentale che era più adatto per un’analisi quantitativa del fotoeffetto. Scoprì una proporzionalità diretta tra l’intensità della luce e la corrente fotoelettrica indotta (la prima legge del fotoeffetto o legge di Stoletov). Misurò la dipendenza dell’intensità della corrente fotoelettrica dalla pressione del gas, dove trovò l’esistenza di una pressione ottimale del gas corrispondente a una fotocorrente massima; questa proprietà fu usata per la creazione di celle solari.

Molte sostanze oltre ai metalli scaricano elettricità negativa sotto l’azione della luce ultravioletta. G. C. Schmidt e O. Knoblauch hanno compilato una lista di queste sostanze.

Nel 1899, J. J. Thomson studiò la luce ultravioletta nei tubi di Crookes. Thomson dedusse che le particelle espulse, che chiamò corpuscoli, erano della stessa natura dei raggi catodici. Queste particelle divennero poi note come elettroni. Thomson racchiuse una piastra metallica (un catodo) in un tubo a vuoto, e la espose a radiazioni ad alta frequenza. Si pensava che i campi elettromagnetici oscillanti facessero risuonare il campo degli atomi e, dopo aver raggiunto una certa ampiezza, causassero l’emissione di un corpuscolo subatomico e la rilevazione della corrente. La quantità di questa corrente variava con l’intensità e il colore della radiazione. Una maggiore intensità o frequenza della radiazione produceva più corrente.

Durante gli anni 1886-1902, Wilhelm Hallwachs e Philipp Lenard studiarono in dettaglio il fenomeno dell’emissione fotoelettrica. Lenard osservò che una corrente scorre attraverso un tubo di vetro evacuato che racchiude due elettrodi quando la radiazione ultravioletta cade su uno di essi. Non appena la radiazione ultravioletta si ferma, anche la corrente si ferma. Questo iniziò il concetto di emissione fotoelettrica. La scoperta della ionizzazione dei gas per mezzo della luce ultravioletta fu fatta da Philipp Lenard nel 1900. Poiché l’effetto si produceva su diversi centimetri d’aria e produceva un numero maggiore di ioni positivi che negativi, fu naturale interpretare il fenomeno, come fece J. J. Thomson, come un effetto Hertz sulle particelle presenti nel gas.

20° secoloModifica

Nel 1902, Lenard osservò che l’energia dei singoli elettroni emessi aumentava con la frequenza (che è legata al colore) della luce. Questo sembrava essere in contrasto con la teoria ondulatoria della luce di Maxwell, che prevedeva che l’energia degli elettroni fosse proporzionale all’intensità della radiazione.

Lenard osservò la variazione dell’energia degli elettroni con la frequenza della luce usando una potente lampada ad arco elettrico che gli permetteva di studiare grandi cambiamenti di intensità, e che aveva sufficiente potenza per permettergli di studiare la variazione del potenziale dell’elettrodo con la frequenza della luce. Trovò l’energia degli elettroni mettendola in relazione con il potenziale massimo di arresto (tensione) in un fototubo. Trovò che l’energia cinetica massima dell’elettrone è determinata dalla frequenza della luce. Per esempio, un aumento della frequenza si traduce in un aumento dell’energia cinetica massima calcolata per un elettrone al momento della liberazione – la radiazione ultravioletta richiederebbe un potenziale di arresto applicato più alto per fermare la corrente in un fototubo rispetto alla luce blu. Tuttavia, i risultati di Lenard erano qualitativi piuttosto che quantitativi a causa della difficoltà di eseguire gli esperimenti: gli esperimenti dovevano essere fatti su metallo appena tagliato in modo da osservare il metallo puro, ma si ossidava in pochi minuti anche nel vuoto parziale che usava. La corrente emessa dalla superficie era determinata dall’intensità della luce, o luminosità: raddoppiando l’intensità della luce raddoppiava il numero di elettroni emessi dalla superficie.

Le ricerche di Langevin e quelle di Eugene Bloch hanno dimostrato che la maggior parte dell’effetto Lenard è certamente dovuto all’effetto Hertz. L’effetto Lenard sul gas stesso tuttavia esiste. Rifondata da J. J. Thomson e poi più decisamente da Frederic Palmer, Jr. la fotoemissione del gas è stata studiata e ha mostrato caratteristiche molto diverse da quelle inizialmente attribuitegli da Lenard.

Nel 1900, mentre studiava la radiazione di corpo nero, il fisico tedesco Max Planck suggerì nel suo scritto “On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum” che l’energia portata dalle onde elettromagnetiche poteva essere rilasciata solo in pacchetti di energia. Nel 1905, Albert Einstein pubblicò un documento che avanzava l’ipotesi che l’energia luminosa è trasportata in pacchetti discreti quantizzati per spiegare i dati sperimentali dell’effetto fotoelettrico. Einstein teorizzò che l’energia in ogni quantum di luce era uguale alla frequenza della luce moltiplicata per una costante, poi chiamata costante di Planck. Un fotone sopra una frequenza di soglia ha l’energia necessaria per espellere un singolo elettrone, creando l’effetto osservato. Questo fu un passo fondamentale nello sviluppo della meccanica quantistica. Nel 1914, l’esperimento di Millikan supportò il modello di Einstein dell’effetto fotoelettrico. Einstein ricevette il premio Nobel per la fisica nel 1921 per “la sua scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico”, e Robert Millikan ricevette il premio Nobel nel 1923 per “il suo lavoro sulla carica elementare dell’elettricità e sull’effetto fotoelettrico”. Nella teoria della perturbazione quantistica degli atomi e dei solidi agiti dalla radiazione elettromagnetica, l’effetto fotoelettrico è ancora comunemente analizzato in termini di onde; i due approcci sono equivalenti perché l’assorbimento dei fotoni o delle onde può avvenire solo tra livelli energetici quantizzati la cui differenza energetica è quella dell’energia del fotone.

La descrizione matematica di Albert Einstein di come l’effetto fotoelettrico fosse causato dall’assorbimento di quanti di luce si trovava in uno dei suoi articoli dell’Annus Mirabilis, chiamato “On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light”. L’articolo proponeva una semplice descrizione dei quanti di luce, o fotoni, e mostrava come essi spiegavano fenomeni come l’effetto fotoelettrico. La sua semplice spiegazione in termini di assorbimento di quanti discreti di luce concordava con i risultati sperimentali. Spiegava perché l’energia dei fotoelettroni dipendeva solo dalla frequenza della luce incidente e non dalla sua intensità: a bassa intensità, la sorgente ad alta frequenza poteva fornire alcuni fotoni ad alta energia, mentre ad alta intensità, la sorgente a bassa frequenza non avrebbe fornito alcun fotone di energia individuale sufficiente a spostare gli elettroni. Questo era un enorme salto teorico, ma il concetto fu fortemente contrastato all’inizio perché contraddiceva la teoria ondulatoria della luce che seguiva naturalmente le equazioni dell’elettromagnetismo di James Clerk Maxwell, e più in generale, l’assunzione della divisibilità infinita dell’energia nei sistemi fisici. Anche dopo che gli esperimenti dimostrarono che le equazioni di Einstein per l’effetto fotoelettrico erano accurate, la resistenza all’idea dei fotoni continuò.

Il lavoro di Einstein prevedeva che l’energia dei singoli elettroni espulsi aumenta linearmente con la frequenza della luce. Forse sorprendentemente, la relazione precisa non era ancora stata testata a quel tempo. Nel 1905 si sapeva che l’energia dei fotoelettroni aumenta con l’aumentare della frequenza della luce incidente ed è indipendente dall’intensità della luce. Tuttavia, il modo dell’aumento non fu determinato sperimentalmente fino al 1914, quando Robert Andrews Millikan dimostrò che la previsione di Einstein era corretta.

L’effetto fotoelettrico aiutò a spingere il concetto allora emergente di dualità onda-particella nella natura della luce. La luce possiede simultaneamente le caratteristiche di onde e particelle, ognuna delle quali si manifesta a seconda delle circostanze. L’effetto era impossibile da comprendere in termini di descrizione classica delle onde della luce, poiché l’energia degli elettroni emessi non dipendeva dall’intensità della radiazione incidente. La teoria classica prevedeva che gli elettroni avrebbero “accumulato” energia per un certo periodo di tempo, per poi essere emessi.