光電効果

19世紀 編集

1839年、Alexandre Edmond Becquerelは電解槽に対する光の効果を研究する中で光起電力効果を発見しました。 光電効果とは異なりますが、光起電力に関する彼の研究は、光と物質の電子的特性との間に強い関係があることを示すのに役立ちました。

ハイデルベルクの学生だったヨハン・エルスター (1854-1920) とハンス・ガイテル (1855-1923) は、帯電体に生じる光の効果を研究し、最初の実用的な光電変換器を開発しました。彼らは金属を,負の電気を放出する力が強い順に並べた:ルビジウム,カリウム,カリウムとナトリウムの合金,ナトリウム,リチウム,マグネシウム,タリウム,亜鉛,銅,白金,鉛,鉄,カドミウム,炭素,水銀は,通常の光では効果が小さすぎて測定不能であった。

1887年、ハインリッヒ・ヘルツが光電効果を観測し、電磁波の発生と受信について報告した。 彼の装置の受信機は、スパークギャップのあるコイルで構成されており、電磁波を検出するとスパークが見えるようになっていました。 彼は、この火花をよく見るために、装置を暗い箱の中に置いた。 しかし、箱の中に入れると、火花の最大長が短くなることに気づいた。 そこで、電磁波の発生源と受信機の間にガラス板を置き、紫外線を吸収させ、電子がギャップを飛び越えられるようにした。 これを取り除くと、火花の長さが長くなる。

ヘルツの発見をきっかけに、ハルワックス、ホーアー、リギ、ストレトフらは、光、特に紫外線が荷電体に及ぼす影響について、一連の研究を行った。 ハルワッハスは、亜鉛板を電気顕微鏡に接続した。 彼は、洗浄したばかりの亜鉛板に紫外線を当てると、亜鉛板が、最初はマイナスに帯電していたものが無帯電になり、プラスに帯電していたものがプラスに、プラスに帯電していたものがよりプラスに帯電することを観察している。 このことから、紫外線を当てた亜鉛板からは、マイナスに帯電した粒子が放出されていると判断した。

ヘルツ効果に関して、研究者は当初から光電疲労現象の複雑さ、つまり新しい金属表面で観察される効果が徐々に減少することを示しました。 Hallwachsによると、この現象にはオゾンが重要な役割を果たしており、発光は酸化、湿度、表面の研磨の度合いによって影響を受けるという。

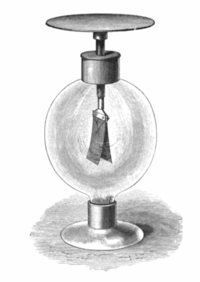

1888年から1891年にかけて、Aleksandr Stoletovによって光効果の詳細な分析が行われ、6つの出版物で結果が報告されています。 ストレトフは、光効果の定量的解析に適した新しい実験装置を考案しました。 彼は、光の強さと誘導される光電流の間に直接的な比例関係があることを発見した(光効果の第一法則またはストレトフの法則)。 また、光電流の強さのガス圧依存性を測定し、最大光電流に対応する最適なガス圧の存在を発見し、この性質を利用して太陽電池を作りました。

1899年、J.J.トムソンはクルックス管で紫外線の研究を行いました。

1899年、J.J.トムソンはクルックス管で紫外線を調べ、放出される粒子をコーパスと呼び、陰極線と同じ性質であることを推論した。 この粒子は、後に電子と呼ばれるようになる。 トムソンは、真空管に金属板(陰極)を封入し、高周波を照射した。 すると、振動する電磁場が原子の場を共鳴させ、ある振幅に達すると素粒子が放出され、電流が検出されると考えられた。 この電流の量は、放射線の強さや色によって変化する。

1886年から1902年にかけて、ヴィルヘルム・ハルヴァックスとフィリップ・レナードが光電発光の現象を詳しく調べました。 レナードは、2つの電極を囲んだ真空ガラス管の一方に紫外線が当たると、電流が流れることを確認しました。 そして、紫外線を止めると同時に、電流も止まることを発見した。 これが光電発光の始まりである。 紫外線による気体の電離は、1900年にフィリップ・レナードが発見した。

20世紀

1902年、レナードは、個々の放出電子のエネルギーが光の周波数(色に関係する)により増加することを観測しました。

レナードは、強度の大きな変化を調べることができ、また、光の周波数による電極の電位の変化を調べることができる十分なパワーを持つ強力な電気アーク灯を使って、光の周波数による電子エネルギーの変化を観察しました。 そして、光電管内の最大停止電位(電圧)と関連づけることで、電子のエネルギーを求めた。 そして、電子の運動エネルギーの最大値は、光の周波数によって決まることを突き止めた。 例えば、周波数が高くなればなるほど、電子が解放されるときの最大運動エネルギーは大きくなり、光電管の電流を止めるには、青色光よりも紫外線の方が高い停止電位を必要とする。 しかし、レナードの結果は、実験が困難であったため、定量的というよりは定性的であった。純金属を観察するためには、切断したばかりの金属で実験する必要があったが、部分真空でも数分で酸化してしまう。

ランジュバンやユージン・ブロッホの研究によって、レナード効果の大部分はヘルツ効果であることが明らかになった。

ランジュバンやユージン・ブロッホの研究により、レナード効果の大部分はヘルツ効果によるものであることが明らかになった。

1900年、ドイツの物理学者マックス・プランクは、黒体放射の研究中に、「通常のスペクトルにおけるエネルギー分布の法則について」という論文の中で、電磁波が運ぶエネルギーは、エネルギーのパケットとしてのみ放出されうることを示唆しました。 1905年、アルバート・アインシュタインは、光電効果の実験データを説明するために、光のエネルギーは離散的な量子化されたパケットで運ばれているという仮説を提唱し、論文を発表した。 アインシュタインは、光の各量子のエネルギーは、光の周波数にある定数(後にプランク定数と呼ばれる)を掛けたものに等しいと理論化した。 そして、ある周波数以上の光子は、電子1個を放出するのに必要なエネルギーを持ち、これが光電効果を生み出すと考えたのである。 これは、量子力学の発展にとって重要なステップとなった。 1914年、ミリカンの実験により、アインシュタインの光電効果モデルが支持された。 アインシュタインは「光電効果の法則の発見」で1921年にノーベル物理学賞を受賞し、ロバート・ミリカンは「電気の素電荷と光電効果に関する研究」で1923年にノーベル賞を受賞している。 電磁波が作用する原子や固体の量子摂動論では、光電効果を波動で解析するのが一般的であるが、光子や波の吸収は、光子のエネルギーと同じエネルギー差を持つ量子化エネルギー準位間でしか起こらないので、この2つのアプローチは等価である。

アルベルト・アインシュタインは、光量子の吸収によって光電効果がどのように引き起こされるかを、「光の生成と変換に関する発見的視点について」という彼のアニュス・ミラビリス論文の1つに数学的に記述しています。 この論文では、光量子(フォトン)を簡単に説明し、それが光電効果などの現象をどのように説明するかを示している。 光量子の吸収という単純な説明で、実験結果と一致する。 光電子のエネルギーが、光の強さではなく、入射する周波数にのみ依存する理由も説明された。低強度では、高周波の光源から高エネルギーの光子を数個供給できるが、高強度では、低周波の光源からは電子をはじき出すのに十分な個々のエネルギーを持った光子を供給できないのである。 これは理論的には大変な飛躍であったが、マクスウェルの電磁気方程式から自然に導かれる光の波動論、さらには物理系におけるエネルギーの無限分割の仮定と矛盾するため、当初は強く抵抗された。

アインシュタインの研究は、放出された個々の電子のエネルギーが光の周波数に対して直線的に増加することを予測しました。

アインシュタインの研究は、放出された個々の電子のエネルギーが光の周波数によって直線的に増加することを予測しました。 1905 年までに、光電子のエネルギーは、入射光の周波数の増加とともに増加し、光の強度とは無関係であることが知られていました。

光電効果は、光の性質における波動と粒子の二重性という、当時出現しつつあった概念を推進するのに役立ちました。

光電効果は、光の性質における波動と粒子の二重性という、当時登場した概念を推し進めるのに役立ちました。 電子が放出するエネルギーは入射光の強さに依存しないため、古典的な光の波動表現ではこの効果を理解することは不可能であった。 古典的な理論では、電子は一定の時間をかけてエネルギーを集め、それから放出されると予測されていた。